【PR】

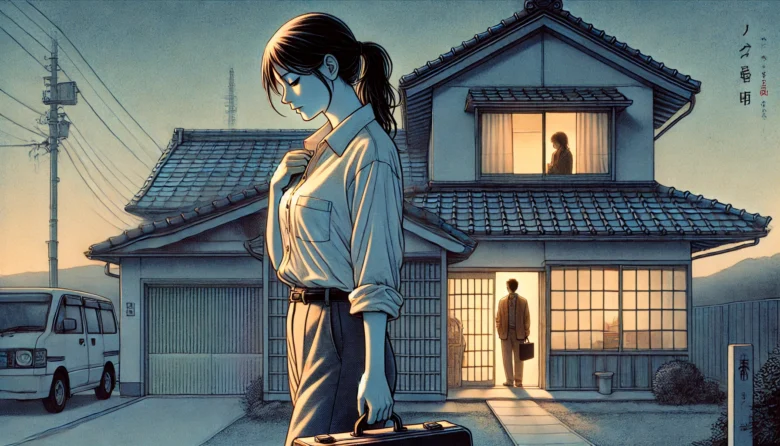

「嫁が出ていった」「実家に帰った」と突然の別居に驚いた方も多いかもしれません。

でも、二世帯住宅の中で起きていた心の葛藤や積もったストレスは、目に見えない形でじわじわと積み重なっていたのです。

この記事では、嫁が実家に帰るまでに抱えていた想い、間取りや人間関係から生まれるストレス、そしてFP相談で得られた現実的な選択肢まで詳しく解説します。

「気づいた時には遅かった」とならないために、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

嫁が実家に帰るほど限界を迎えた理由7選

嫁が実家に帰るほど限界を迎えた理由を、よくある7つのケースに分けて解説していきます。

“突然出ていった”ように見える出来事の裏には、少しずつ積み重なったストレスと「限界」のサインがあります。

①義両親との距離が近すぎた

二世帯住宅は、家族の距離が近いぶん、心の距離も密接になりがちです。

「何気ない言葉」「日々の行動」が義両親から常に見られているようで、息苦しさを感じてしまう嫁も少なくありません。

お互い気を使っているつもりでも、生活リズムや価値観が違うと、少しの違和感が蓄積されていきます。

「もう顔を合わせるのがつらい…」その気持ちが実家への一歩につながってしまうんです。

②夫が味方になってくれなかった

何よりつらいのは、夫が「自分の味方ではない」と感じてしまうこと。

義実家での悩みを伝えても「気にしすぎだよ」「悪気はないから」と流されると、心の支えを失います。

「せめて、あなたにだけはわかってほしかった」

そんな気持ちが積もっていくと、安心できる場所を探して“実家”に向かってしまうのは自然な流れかもしれません。

③間取りのストレスが想像以上だった

「完全分離型だから大丈夫」と思っていたはずが、実際に暮らしてみると、気配や音が伝わってくる。

キッチンや玄関が共用、洗濯スペースで毎回顔を合わせる…そんな設計ミスが心にダメージを与えます。

義母が隣の部屋にいる生活では、24時間気が抜けません。

本来リラックスするはずの自宅で、緊張感が続く生活は、心身を追い詰める要因になります。

④子育てに対する意見の食い違い

義母からの“昔の育児スタイル”の押しつけ。

それが毎日のように続くと、「私は母親失格なの?」という気持ちになります。

叱り方、食事、遊び方、すべてに干渉されることで、子育ての自信をなくしてしまう人も。

本当は、子育てを楽しみたかっただけなのに…その願いが叶わない現実に、悲しくなってしまいますよね。

⑤生活ペースを完全に合わせられなかった

義両親と一緒に暮らすということは、「生活リズムも合わせる」ということでもあります。

朝ご飯の時間、掃除のタイミング、就寝時間まで…違いがあるたびに気を使わなくてはなりません。

義母が「いつも早起き」なら、遅くまで寝ていることも罪悪感に。

“自分のペースで暮らせない”ことが、じわじわとストレスになっていくのです。

⑥義母の無言の圧力に耐えられなかった

「直接何かを言われたわけじゃない」

でも、ちょっとした視線、間の取り方、ため息…そういった“空気”が、プレッシャーになることもあります。

嫁の立場としては、「きっと怒ってる」「迷惑かけたかな」と自己否定が止まりません。

家の中で常に神経をすり減らしている状態では、笑顔も消えてしまいます。

無言の圧力ほど、精神的にじわじわ効いてくるものなんですよね。

⑦誰にも相談できず一人で抱え込んでいた

夫に言えない、実家にも言いづらい、友達には理解されない。

そうやって「私さえ我慢すれば…」と、すべてを飲み込んでしまう人も多いです。

でも、人はずっと我慢し続けることなんてできません。

ふとした瞬間にプツンと糸が切れて、「もう無理」「とにかく家を出たい」

そして選ぶのが、“一番安心できる場所=実家”なんです。

実家に帰る前に見せた嫁のサインとは?

実家に帰る前に見せた嫁のサインとは?限界が近づくにつれ、行動や表情に変化が出てきます。

「急に実家に帰ってしまったように見える」その前に、小さなSOSが出ていた可能性もあるんです。

①言葉数が急に減るようになった

「ただいま」「ごはんできたよ」…最低限の会話だけ。

以前は何気ない会話があったのに、ある日を境に言葉がどんどん少なくなっていく。

これは“心を閉ざし始めている”サインです。

不満を言ってくれていた時の方が、実は関係修復の余地があったりします。

無言が続くときは、すでに“諦め”が始まっているのかもしれません。

②帰省や外出が増え始める

「ちょっと実家に帰ってくるね」

「友達と出かけてくる」

そんな外出が増えてきたら、家の中にストレスがある証拠かもしれません。

特に理由が曖昧だったり、予定を話したがらない場合は、 「逃げ場を求めている」可能性が高いです。

実家は“安心できる場所”として、自然と心が向かってしまうんですよね。

③夫への会話が義務的になる

「今日○○だったよ」「ふーん」

「明日何時に帰るの?」「まだ未定」

そんなやり取りばかりになってきたら要注意です。

心の距離が広がると、会話の中身も“事務連絡”のようになっていきます。

感情を伝えなくなるのは、“期待をしていない”サインかもしれません。

④笑顔が極端に減る

笑わない、目を合わせない、感情のない返事。

そんな姿が増えてきたら、心が疲れている可能性が高いです。

嫁の表情の変化は、“この家での生活がしんどい”というサイン。

子どもと遊んでいるときでさえ、無表情なら、本当に限界かもしれません。

気づいたときには「もう笑えない」と言われる前に、話を聞く姿勢が大切です。

⑤子どもを連れての行動が目立つ

「公園行ってくるね」「今日は実家で夕飯食べてくるね」

そう言って、子どもと一緒に出かける頻度が増えてきた。

この行動には、「子どもだけは安心させたい」という想いと、

「この子だけでも、穏やかに過ごせる環境に連れていきたい」という願いが込められていることが多いです。

嫁が子どもを連れて距離を置こうとしている時は、本当に深刻なSOSかもしれません。

間取りの選び方で防げたかもしれないストレス

間取りの選び方で防げたかもしれないストレスについて、実際によくある設計上の悩みを整理して解説します。

嫁のストレスの背景には、“空間のつくり”が大きく関係していることもあります。

①完全分離でも“声”と“気配”が伝わる

「完全分離型」と言っても、壁の厚みや配置が不十分だと、生活音は意外と漏れます。

リビングのテレビの音、階段を歩く音、誰かの咳払い。

こうした“音”や“気配”が、毎日じわじわと精神を圧迫していきます。

同居だから仕方ない…と我慢しても、音から逃れられない環境は、常に気を張る生活につながります。

②玄関とキッチンの共用がプレッシャーに

「ただいま」と帰ってきたときに、必ず誰かに会う玄関。

食事の準備中に、義母がふとキッチンに現れる。

こういった“導線の共用”が、嫁にとっては大きなストレス源になることがあります。

「自分のタイミングで動けない」「自由がない」と感じる場面が増えると、家庭内に息苦しさが充満してしまいます。

③義両親との動線がかぶり続ける生活

洗濯物を干す場所が同じ。

トイレに行くときに毎回義母とすれ違う。

朝の洗面所は取り合い状態。

こんなふうに、生活動線が常に重なっていると、落ち着く暇がありません。

誰にも会わずに過ごす時間がないことが、気づかぬうちに嫁のメンタルを削っていくんです。

④「自分の部屋」が存在しない設計

義両親には和室、夫には書斎、子どもには子ども部屋。

でも、自分の空間がどこにもない――。

これは多くの嫁が感じている“心の居場所のなさ”に直結します。

何も言わなくても「ここにいていい」と思える空間がなければ、 家全体が“他人の家”に感じてしまうんです。

⑤独立性のない水回りでプライバシーが消える

お風呂に入っていると、誰かがすぐ隣に。

トイレの音が気になる。

こういった“水回りのストレス”は、生活の質を大きく下げます。

時間をずらしたり気を使うことで、毎日の暮らしが疲れるものに。

せっかくのマイホームなのに、“緊張を強いられる場所”になってしまうのは悲しいですよね。

FP相談で気づいた生活設計と“心の逃げ場”

FP相談で気づいた生活設計と“心の逃げ場”について、実際に相談した人の声や気づきからまとめました。

感情で動く前に、“生活”というリアルな視点から見つめ直す。 その第一歩として、FP(ファイナンシャルプランナー)への相談は非常に有効なんです。

①実家に帰る前にお金の話を整理できた

「出ていく」と決意しても、その後の生活費や家賃、養育費のことは具体的に見えていない人がほとんど。

FPに相談することで、手元に残るお金・必要な生活費・保険や扶養のことまで可視化できました。

「自分でも生活できそうか」「家計を見直せるか」

そういったリアルな数字を知れたことで、不安から安心に少しずつ変わっていったそうです。

②離婚・別居を想定した生活シミュレーション

実家に帰る=離婚、とは限りません。

一時的な別居という選択肢も視野に入れることで、 “感情的に出ていく”のではなく、“計画的に離れる”という方向に切り替わる人もいます。

生活費の試算や、今後の収支の見込みをシミュレーションすることで、

「戻る準備」も「出る準備」も、どちらにも冷静に向き合えるようになるんですよね。

③夫との再協議に使えるデータが増えた

夫婦で感情的にぶつかっていても、数字という“根拠”があると話が変わります。

「この生活費でやっていけるか?」「別居後の支出はどうなるか?」

そういったシミュレーション結果を見せることで、夫が現実を理解し始めたというケースも。

「FPと相談した」という事実が、冷静な話し合いのきっかけになるんですよね。

④住宅ローン・名義の整理も必要だった

実は見落としがちなのが、住宅ローンと名義の問題。

もし離婚や別居を選ぶ場合、自宅のローンをどうするか、誰の名義なのかが重要になります。

FP相談では、このあたりのリスクや注意点も整理してもらえます。

「感情だけで出ていって、後から請求が来た」なんてことにならないように、事前準備は必須です。

⑤「戻るか出るか」の判断材料になった

実家に帰るのか、この家でやり直すのか。

迷っているときに、FP相談で得られる情報は「どちらの選択もできる状態」を整えてくれます。

それは、自分にとって大きな“逃げ場”でもあり“選べる余白”でもあります。

安心して選択するためには、「知識」と「準備」があるかどうかがすべてなんです。

嫁が実家に帰ってからの心の変化と選んだ未来

嫁が実家に帰ってから、どんな心の変化があり、どんな未来を選んだのか。リアルな声をもとに見ていきましょう。

「出ていった=終わり」ではありません。 離れて初めて見えるものがあり、そこから未来を選び直すこともできるんです。

①心に余裕が戻った

「ようやく深呼吸できた」

実家に帰った女性たちがまず感じたのは、“安心感”と“静けさ”でした。

誰にも気を遣わない時間、無理をしない生活、それだけで心の余裕が少しずつ戻ってきます。

「ずっと緊張してたんだな」って気づいたとき、自分がどれだけ無理していたのか、ようやく分かったという人も多いです。

②夫との関係を再構築したケース

一度離れたことで、夫が嫁の苦しみに気づいたケースもありました。

FP相談や手紙、冷静な対話を通じて、お互いの思いを初めて共有できたという声も。

そこから間取りを見直したり、生活スタイルを変えることで、「もう一度やり直してみよう」と思える夫婦もいます。

別居は、関係を断ち切るためだけではなく、見つめ直すための時間にもなり得るんですね。

③義両親と距離を取ったことで笑顔が増えた

距離を置くことで、初めて「義母のこと、嫌いじゃなかったんだ」と気づいた人も。

近すぎたからこそ、すれ違っていた気持ちも、適切な距離を保つことで落ち着きを取り戻します。

その結果、嫁自身が自然体でいられるようになり、家族全体の雰囲気も良くなったという例もあります。

④実家で自分を見つめ直す時間になった

家事・育児・嫁の役割…すべてから離れたとき、「私はどうしたいのか?」と自分と向き合う時間ができました。

趣味を再開したり、資格の勉強を始めたり、自分の人生を取り戻すきっかけになったという女性も。

心のリセット期間があるからこそ、次の一歩を踏み出せたんですね。

⑤最終的に離婚ではなく“新しい形”を選んだ人も

実家で冷静になった結果、必ずしも離婚という結論を選ばなかった人もたくさんいます。

距離をとったまま別居を継続する、週末だけ顔を合わせるスタイルにするなど。

「正解は一つじゃない」と気づいたことで、自分たちに合った“新しい形”の家族を築けた人も多いんです。

大切なのは、“誰かのため”ではなく“自分が幸せだと思えるかどうか”で決めること。

まとめ|実家に帰りたくなる前に考えたい「住まい」と「距離感」

| 実家に帰る原因になった主な理由7選 |

|---|

| 義両親との距離が近すぎた |

| 夫が味方になってくれなかった |

| 間取りのストレスが想像以上だった |

| 子育てに対する意見の食い違い |

| 生活ペースを完全に合わせられなかった |

| 義母の無言の圧力に耐えられなかった |

| 誰にも相談できず一人で抱え込んでいた |

二世帯住宅という選択は、決して間違いではありません。

でも、その「住まいの形」と「家族の距離感」が合っていないと、 大切なパートナーとの関係さえも壊してしまうことがあります。

間取り、生活導線、会話、そしてお互いの思いやり。

どれもがうまく回らなかったとき、嫁が出ていく=心が限界を迎えた証なのかもしれません。

我慢ではなく、「相談」や「設計の見直し」といった選択肢もあります。

一度立ち止まって、自分の気持ちと暮らしを見つめ直してみてくださいね。

\同居前に読んでおきたい!/

二世帯住宅を本当に成功させたい方は、より網羅的に解説した↓こちらのサイトもぜひご覧ください。

コメント