【PR】

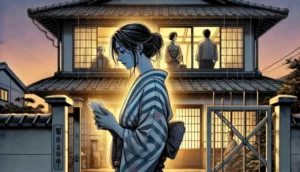

「二世帯住宅で嫁が出ていった…」そんな出来事に直面した方や、これから二世帯住宅を考えている方にとって、このテーマは他人事ではありません。

なぜそうなってしまったのか?どうすれば防げたのか?そして、もう一度やり直す方法はあるのか?

この記事では、実際の失敗事例をもとに、嫁が出ていくに至った原因とその後に起きた問題、さらに間取りの工夫やFP相談を通じて防げる対策まで、幅広く解説しています。

もし今、同じような悩みを抱えているなら、あなたの未来が少しでも明るくなるヒントがここにあります。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

二世帯住宅で嫁が出ていった理由と背景

二世帯住宅で嫁が出ていった理由と背景について詳しく解説します。

それでは、一つひとつ詳しく見ていきましょう。

①義両親との距離感にストレスを感じた

義両親との距離が近すぎると、どうしても気を遣ってしまいます。

たとえ二世帯住宅でも、玄関やキッチンが共用だったり、生活音が筒抜けだったりすると、「ずっと監視されてる気がする…」と感じてしまう方も少なくありません。

「ちょっとしたことを言われる」「常に気配を感じる」というのは、精神的にとても大きな負担です。

こうした”距離の近さ”が続くと、家にいるだけで気が休まらなくなり、出ていくという決断につながってしまうのです。

これは、同居経験者の方なら誰もがうなずくポイントかもしれませんね。

②夫の理解不足で孤立していた

夫が味方になってくれなかった…これが決定打になること、意外と多いんです。

「親の言うことだから」と義両親の肩ばかりを持たれると、奥さんとしては「私の味方はいないんだ」と感じてしまいます。

相談しても「気にしすぎじゃない?」と軽く流されると、もう誰にも頼れなくなりますよね。

そんなふうに心の拠り所がなくなると、心がどんどん閉ざされてしまいます。

孤独を感じたとき、人は「ここにいても意味がない」と思ってしまうものです。

③プライバシーが守られなかった

プライバシーがない生活って、ほんとうに息苦しいんですよね。

「寝室にノックなしで入ってくる」「キッチンの使い方に指図される」「育児のやり方に口を挟まれる」…そんな毎日が続けば、誰でも限界を感じます。

特に、子どもが小さい時期などは、自分の時間や空間がほとんどない中で戦っているようなもの。

そこで「休まる空間がない」状態が続くと、心も身体もボロボロになります。

こうした環境が原因で、実家へ戻ることを選ぶ方も多いのが現実です。

④育児・家事への口出しがつらかった

義母の「善意のアドバイス」が、嫁にとっては「干渉」に感じてしまうことも。

例えば「そのおかずじゃ栄養が足りない」「もっと早く寝かせないと」など、言われた本人にとってはプレッシャー以外の何ものでもありません。

しかも、それを夫が「母さんの言うことは正しいよ」と肯定してしまうと、ますます追い込まれてしまいます。

「私のやり方は全部間違ってるの?」という気持ちが積もっていくと、自己否定感にまでつながります。

その結果、「もう無理」と出ていくという行動になるわけです。

⑤義兄弟や来客の負担が積み重なった

「義兄弟がしょっちゅう来る」「親戚が勝手に上がり込む」など、他人が頻繁に家に出入りすることもストレス要因の一つです。

突然の来客に対応しなければならない、部屋を片付ける、料理を出す…

こういった“気遣い”の積み重ねは、見えない負担として確実に心にのしかかります。

嫁の立場としては、プライベート空間が「誰のものでもない場所」に変わってしまうような感覚になります。

そして、家庭で安らげない=居場所がない、という最悪の心理状態に繋がってしまうのです。

嫁が出ていった後に起こる現実的な問題とは

嫁が出ていった後に起こる現実的な問題とは、想像以上に多岐にわたります。

それぞれ、くわしく見ていきましょう。

①夫婦関係の悪化と離婚リスク

一度、嫁が家を出ていったという事実ができてしまうと、夫婦関係に大きなヒビが入ります。

「戻ってくるだろう」と思っていた夫にとっても、「これ以上関わりたくない」と思って出て行った嫁にとっても、距離は簡単に埋まりません。

ましてや、出ていった理由が夫の理解不足だった場合、修復はかなり難しいです。

家庭内の信頼関係が崩れてしまうと、「離婚」も現実的な選択肢として浮かび上がります。

お互いに感情的なぶつかり合いにならないうちに、第三者の力を借りるなど、冷静な対応が必要です。

②義両親の孤立や精神的ダメージ

嫁が出ていったことで、義両親にも少なからず影響が出ます。

特に、孫と触れ合う時間が急に減ったり、日常的に会話していた相手がいなくなったりすると、寂しさを感じる人も多いです。

「どうして出ていってしまったんだろう」「自分が悪かったのか」と悩む方もいれば、「嫁は薄情だ」と怒りを抱える方もいます。

どちらにせよ、家庭内の雰囲気はギスギスしてしまいます。

これが続くと、義両親自身が精神的に不安定になることもあり、家族全体が沈んだ空気に包まれることも珍しくありません。

③家事・育児の再分担の混乱

嫁が出ていった瞬間から、それまで彼女が担っていた家事や育児の負担が、残された家族に降りかかります。

特に小さな子どもがいる家庭では、育児の負担は計り知れません。

夫一人ではどうにもならず、義両親に任せようにも高齢で身体がきつい…。

その結果、家の中はバタバタになり、誰もが疲弊していく状態になります。

役割分担がうまくいかないと、さらに家族間の摩擦が生まれるリスクも高まってしまいます。

④子供への精神的な影響

一番の被害者は、やっぱり子どもなんですよね。

突然お母さんがいなくなってしまったら、不安と混乱でいっぱいになります。

「自分のせい?」「お母さんは戻ってこないの?」と、子どもの心に深い影を落とすこともあります。

小さな年齢であればあるほど、言葉にできないストレスがたまりやすく、夜泣きが増えたり、体調を崩す子もいます。

親の都合で生活環境が大きく変わってしまうことの影響は、長期的にも無視できません。

⑤住宅ローンや生活費の負担増加

二世帯住宅は広くて立派ですが、それだけに住宅ローンや固定費が高くなります。

共働きだった夫婦が片方だけの収入になると、生活は一気に苦しくなるでしょう。

とくに、夫だけで住宅ローン・光熱費・養育費まで背負うとなると、経済的にかなりの負担になります。

「家を売る」という選択肢が現実味を帯びてくる家庭もあるほどです。

経済的プレッシャーが強まることで、精神的なストレスにも繋がってしまうケースが多いです。

二世帯住宅の失敗を防ぐ間取りの工夫5選

二世帯住宅の失敗を防ぐ間取りの工夫5選をご紹介します。

では、それぞれの工夫を具体的に見ていきましょう。

①玄関・水回りを完全分離する

まず最優先すべきは、玄関とキッチン・お風呂・トイレといった「水回りの完全分離」です。

生活の動線がぶつかると、それだけで気を遣う時間が増えますし、無意識のストレスにもつながります。

とくにキッチンが共用だと、使用タイミングや調理内容、冷蔵庫の中身にまで気を使わなければならない状況になってしまいます。

玄関も共通だと「今日は誰か来たのかな?」「外出時間がバレるのが嫌」など、無用な詮索が生まれがちです。

家族だからといって生活リズムまで同じではないからこそ、**物理的に分けること=心の距離を程よく保つこと**につながりますよ。

②音と視線を遮る階層や構造設計

二世帯住宅で多いのが、音の問題です。

「ドアを閉める音」「掃除機の音」「テレビの音」など、日常の音が思った以上に伝わってしまうんです。

また、廊下やキッチンが一体構造になっていると、会いたくないときに顔を合わせてしまうこともありますよね。

そういう“気まずさ”を防ぐためにも、「階層分け」や「遮音性の高い建材」「視線をそらす廊下の配置」などが有効です。

物理的に気配を感じない構造を目指すと、ストレスフリーに近づきますよ。

③行き来のタイミングを制御できる動線設計

たとえば、親世帯と子世帯の間に「サンルーム」や「共用収納スペース」などの“中間ゾーン”を挟むことで、行き来のタイミングを調整できます。

こうした緩衝帯があるだけで、「いきなり入ってきた!」という驚きやストレスがかなり減ります。

また、階段の位置をズラす、リビングの向きを逆にするなど、日常的な動線が交差しにくいよう工夫することも大切です。

“適度なすれ違い”が生まれるようなレイアウトを意識すると、お互いにリラックスしやすい関係を築けます。

距離感って、物理的なデザインでかなりコントロールできるんですよ。

④生活リズムのズレを吸収できる空間設計

「うちは夜型、義両親は朝型」なんてケース、よくありますよね。

この“生活リズムのズレ”が原因で、物音や電気の明るさがトラブルの種になることも。

そこで有効なのが、「ゾーニング」の発想です。

寝室やリビングの配置を工夫して、お互いの生活サイクルがぶつからないようにするんです。

たとえば、音が響きやすいリビングは上下階で分ける、寝室の上は収納スペースにするなど。

生活時間のズレを吸収できる設計がされていれば、「夜に赤ちゃんが泣いても気にならない」など、だいぶ心が楽になりますよ。

⑤完全分離型にしても「繋がり感」は演出する

完全分離にすると「もう関係が希薄になるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。

でも大丈夫。距離があっても、つながりはつくれます。

たとえば、共通の庭や中庭、ガーデンテーブルを配置して、天気の良い日は自然に顔を合わせる設計にする。

また、外に「宅配ボックス」や「伝言板」などの仕掛けを作るだけでも、ちょっとしたコミュニケーションの種になります。

大切なのは、「いつでも会えるけど、会いたい時だけ会える」という柔軟な距離感を作ること。

そのうえで、年に一度のBBQや誕生日パーティーなど“イベント型”の繋がりを演出するのもおすすめです。

トラブルを未然に防ぐFP相談のすすめ

トラブルを未然に防ぐFP相談のすすめについてお話しします。

お金の話は避けたくなるものですが、最初にきちんと向き合うことで、後のストレスは激減します。

①将来的な別居・売却も視野に入れた資金計画

多くの人が「ずっとこの家で暮らす前提」で二世帯住宅を建てますが、現実はそう簡単ではありません。

嫁が出ていったあと、夫婦関係が破綻することも、義両親が亡くなって空き家になることもあります。

そういった場合に備えて、将来「売る」「貸す」「子どもに相続させる」といった出口戦略も含めた資金計画を立てておくことが重要です。

FP(ファイナンシャルプランナー)に相談すれば、ライフプランに沿った資金繰りが見える化され、安心して家づくりが進められますよ。

②親世帯・子世帯の支出分担を可視化する

共に暮らすとはいえ、金銭的な価値観が違えばトラブルの種になります。

「光熱費はどちらが出すの?」「固定資産税は?」など、生活費の分担を曖昧にしていると後々もめやすいです。

FPに相談すれば、住宅ローン・光熱費・通信費などの支出を整理し、どちらが何を負担するか、合理的に見える化してくれます。

特に、親世帯が年金暮らしの場合や、将来的な介護費も想定するなら、なおさら事前のシミュレーションが大切です。

③扶養や贈与・相続の問題を事前に整理する

「親から土地をもらった」「家の名義を共同にした」など、二世帯住宅では相続や贈与が絡む場面が多くなります。

ここをあいまいにしておくと、のちのち遺産分割のトラブルになったり、税金で損をすることにもつながりかねません。

FPは、税理士や司法書士と連携して「相続・贈与・扶養控除」などの観点からアドバイスをしてくれるので、安心して対応できます。

家族円満のためにも、お金のルールは“契約書”として残しておくのがベストです。

④住宅ローンの負担と持ち分を明確にする

「住宅ローンは夫婦で払うのか?親が一部負担するのか?」「家の名義はどうするか?」はとても大切なポイントです。

ローンの契約と家の所有名義がズレていると、売却や相続のときに大きな問題になります。

特に注意したいのが「親名義の土地に子世帯がローンで建てる」ケース。これ、税務上で“贈与”とみなされることもあります。

こうした複雑な契約問題も、FPなら事例をもとにアドバイスしてくれます。

感情ではなく、法的・金銭的な観点での整理が、もめごとの予防につながります。

⑤第三者視点で関係性を整理できるメリット

家族だけで話していると、「言いづらいことを飲み込んでしまう」場面ってけっこうありますよね。

たとえば、「ローンは夫婦で折半したいけど言い出せない」「親の介護費はどう分担するか決めておきたい」など、微妙なテーマも多いです。

FPのような第三者が入ることで、冷静に事実だけを見つめた判断ができるようになります。

感情論になりがちな話も、プロの立場からのアドバイスがあれば、家族会議もスムーズに進みます。

“お金の話を感情から切り離す”ためにも、FP相談は非常に有効な手段なんですよ。

失敗から学ぶ|二世帯住宅を成功に導く5つの工夫

失敗から学ぶことで、二世帯住宅を成功させるためのヒントが見えてきます。

では、それぞれのポイントを掘り下げていきましょう!

①夫がクッション役になる覚悟を持つ

二世帯住宅で「うまくいくかどうか」を左右する一番の鍵は、実は“夫”なんです。

夫が「親と妻の間に入る覚悟」を持っていないと、どちらの信頼も失ってしまいます。

たとえば、義母が嫁に何か言った時に「まぁまぁ」とスルーするだけではダメ。

「それは気をつけてあげて。○○(妻)もがんばってるから」と、きちんと橋渡しする必要があります。

面倒でも、小さな誤解が大きな溝になる前に、夫が中立的にフォローすることが、円満な関係には欠かせません。

②親世帯との役割分担を明文化する

なんとなくの暗黙の了解って、トラブルの元なんですよね。

「夕飯は誰が作る?」「ゴミ出しは?」「子どもの送り迎えは?」…

こうした日常の家事・育児も、しっかり“役割として明文化”しておくことが大事です。

曖昧なままだと、「私ばっかり」「やってくれない」という不満が積もります。

ちょっと堅苦しく感じるかもしれませんが、役割分担表を紙に書いて貼っておくだけでも、効果は抜群です。

③週1の家族会議で小さな火種を消す

「なんとなく溜まってたモヤモヤ」を話せる場があるかどうか、これも超大事。

週1で“ゆるっとした家族会議”を設けて、軽い話題からスタートするのがコツです。

「今週のごはん、○○が美味しかったね」とか「今度、孫の運動会あるよ」などから入り、だんだんと本音も言えるようにしていきます。

言いにくいことをため込む前に、吐き出せる場があるだけで、関係性が大きく変わってきます。

会議というより、茶飲み話くらいの感覚で続けるのがポイントですよ。

④「してくれてありがとう」と伝える文化づくり

当たり前のことでも、「ありがとう」と言われると嬉しいですよね。

二世帯同居では、日々の「してもらったこと」がどちらの世帯にもあります。

でも、それを当然と思っていると、相手の不満がどんどん溜まってしまいます。

「ごはん作ってくれてありがとう」「掃除ありがとう」「今日も頑張ってたね」

たった一言で、家の空気はふわっと柔らかくなります。

⑤同居ではなく近居も選択肢にする柔軟さ

どうしても二世帯が難しいなら、「同居」だけが答えではありません。

徒歩5分圏内の“近居”にすることで、物理的な距離と精神的な安心を両立できます。

例えば「子どもが熱を出したら、すぐ駆けつけてもらえる」「でも、夜は別々に過ごせる」

このバランスが、多くの家族にとって“ちょうどいい距離感”なんです。

今から建てるなら、「将来的に別居も可能な間取り」「親世帯だけ移住できる設計」なども選択肢として考えるのもアリですよ。

まとめ|二世帯住宅で嫁が出ていった場合の解決策

| 二世帯住宅での失敗を防ぐ工夫 |

|---|

| 夫がクッション役になる覚悟を持つ |

| 親世帯との役割分担を明文化する |

| 週1の家族会議で小さな火種を消す |

| 「してくれてありがとう」と伝える文化づくり |

| 同居ではなく近居も選択肢にする柔軟さ |

二世帯住宅で嫁が出ていってしまう背景には、距離感・価値観・プライバシーなど、さまざまな“見えないストレス”が積み重なっていることが多いです。

しかし、そうした問題の多くは「間取り設計」や「金銭面の事前整理」、「夫の立ち位置」などで防げる可能性があります。

今回ご紹介した工夫を取り入れることで、ただ一緒に住むだけでなく、お互いが尊重し合える“心地よい暮らし”が実現できます。

家族の形に「正解」はありませんが、大切なのは“話し合い”と“準備”です。

もし今、悩んでいる最中なら、まずは第三者に相談して、家族が笑顔になれる距離感を見つけてみてくださいね。

【PR】

コメント