【PR】

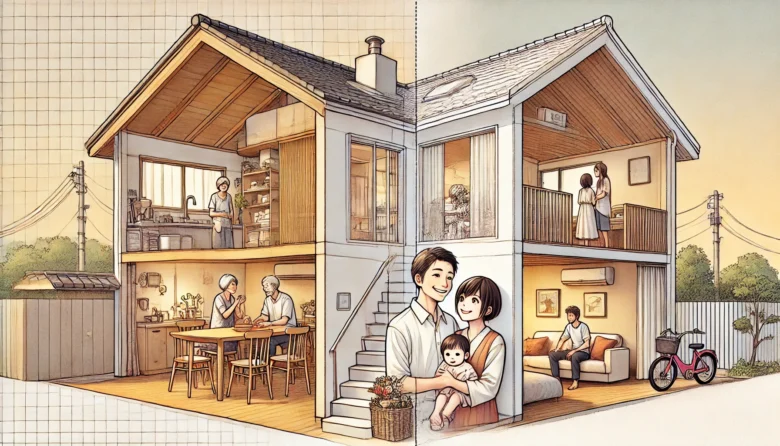

二世帯住宅を検討しているけれど、「本当にうまくやっていけるのかな…」と不安を感じていませんか?

この記事では、二世帯住宅を上手くいかせるための方法を、間取りの工夫やFP(ファイナンシャルプランナー)への相談ポイントも含めて、具体的にわかりやすくご紹介します。

実際の失敗例や、うまくいった家族の共通点も交えながら、あなたの「同居して良かった!」をサポートしますよ。

ぜひ最後まで読んで、理想の二世帯生活のヒントを見つけてくださいね。

二世帯住宅が上手くいく方法7選

二世帯住宅が上手くいく方法7選を詳しく解説します。

それでは順番に見ていきましょう!

①完全分離型を検討する

まず最初におすすめしたいのが「完全分離型」を検討することです。

同じ家に住むとはいえ、親世帯と子世帯では生活リズムも価値観も違うことが多いです。

そのため、お互いに干渉しすぎず、適度な距離感を保つことが大切なんですよね。

完全分離型なら、水回りも玄関も完全に分けられるので、マンションが2つ隣に並んでいるようなイメージで暮らせます。

特に嫁姑トラブルの不安があるご家庭では、最初から「住み分け」を前提とした設計が心の平穏につながりますよ。

②水回りと玄関は別にする

完全分離までしなくても、せめて水回りと玄関は別にするのがおすすめです。

この2つが共有だと、どうしても生活音やタイミングのズレが気になってしまいます。

お風呂やトイレ、キッチンなどは毎日何度も使うものなので、ストレスの元になりやすいです。

玄関も、出入りの時間がズレることで気を使ってしまったり、音で起きてしまうこともありますよね。

「お互い気を使わずに生活する」って、実はものすごく大事なことなんです。

③共有部分の使い方を事前に決める

どうしても共有にせざるを得ない部分がある場合は、「使い方のルール」を事前に決めておきましょう。

例えばリビングや洗濯機、庭などを一緒に使う場合、時間帯や掃除当番などを話し合っておくことでトラブルを回避できます。

後から「こんなつもりじゃなかった…」となってしまうと、関係性が悪化しがちなんですよね。

事前に「お互いの希望」「譲れるポイント」「譲れないポイント」を整理しておくと、スムーズに運用できますよ。

感情的になる前に、しっかりルール作りをしておきたいですね。

④生活リズムの違いを尊重する

親世帯と子世帯では、起床時間や就寝時間、食事のタイミングなどがまったく違うケースも珍しくありません。

そのため、生活リズムを尊重する間取りや動線が非常に大事なんです。

例えば、親世帯の寝室の隣に子どもの遊ぶ部屋があると、朝や夜にトラブルが起きやすくなります。

また、子育て世帯はバタバタしがちなので、静かに過ごしたい親世帯とはぶつかりやすいポイントも。

間取りを考える時に、それぞれのライフスタイルを紙に書き出してから設計を考えるのがベストですよ。

⑤間取りにゆとりを持たせる

物理的に距離があることで、気持ち的にもゆとりが持てます。

たとえば、リビングとリビングの間に階段を挟むとか、玄関からすぐ行き来できない構造にするなどの工夫ですね。

壁1枚ではどうしても音も気配も伝わります。

小さなことが積み重なると、「なんか息苦しいな…」と感じてしまうんですよね。

家族だからこそ、少しの余裕を持たせた間取りが、お互いの関係を守ってくれるんです。

⑥遮音性を意識した設計にする

音のトラブルって、本当に多いんです。

足音、話し声、テレビの音、全部がストレスになる可能性があります。

建築段階から遮音性を重視した素材選びや壁の厚みの調整をすることで、かなり軽減されますよ。

特に、小さな子どもがいる家庭では、昼夜問わず走ったり泣いたりがあるので、防音対策は必須です。

安心して暮らすためにも、最初から音の対策は入念にしておきましょう。

⑦プロの第三者(FPや建築士)に相談する

そして最後は、信頼できる第三者に相談すること。

家族だけで考えていると、「本音を言えない」「遠慮しがち」になってしまうんですよね。

でも、FP(ファイナンシャルプランナー)や建築士といったプロに入ってもらうことで、お金や間取り、相続の話まで客観的に整理できます。

特にFP相談では、将来の資金計画や税制優遇、補助金活用など、二世帯住宅特有のポイントをしっかりアドバイスしてくれます。

「お金と感情のトラブルを避ける」ためにも、プロの力を借りておくのが大事なんですよ〜。

二世帯住宅の間取りで失敗しないための工夫5つ

二世帯住宅の間取りで失敗しないための工夫5つを紹介します。

どれも見落としがちなポイントですが、意識するとグッと快適になりますよ!

①将来的な変化を見据えた設計

二世帯住宅は、10年後、20年後の家族の変化にも耐えうる設計が求められます。

親世帯の介護が必要になる時期がくるかもしれないし、子どもたちが巣立って夫婦二人になることもありますよね。

そんな時に、柔軟に用途を変えられる「可変性のある間取り」がすごく大事なんです。

例えば、和室を将来的に介護用ベッドが置ける部屋にしたり、空いた子ども部屋を趣味部屋やテレワークスペースに転用するなど。

「いま」だけじゃなく、「将来どうなるか」まで考えて設計すると、後悔がぐっと減りますよ。

②お互いのプライバシー確保

プライバシー問題は、二世帯住宅のトラブルでもっとも多い要因の一つです。

特に「完全同居型」や「一部共有型」の場合、生活音や気配が気になりすぎてストレスに感じてしまうことがあります。

そうならないためには、部屋の配置や壁の厚さ、防音ドアなどで「空間の区切り方」に工夫が必要です。

できれば、寝室やリビングなどの主要な生活空間はお互いに干渉しない配置がベスト。

お互いに干渉しすぎない環境を作ることで、自然と良い関係を保てますよ。

③同居後の動線シミュレーション

設計段階では見えにくいのが「日々の動線」です。

朝、誰がどこを通ってどこに行くのか?買い物から帰ったあと、荷物はどこに置くのか?

実際に生活してみて「うわ、ここ通ると必ず親と鉢合わせしちゃう…」というパターン、意外と多いんです。

間取り図を見ながら、家族全員で一日の動きをシミュレーションしてみるのが効果的。

できれば設計士さんと一緒に動線確認して、「これは被らないほうがいいな」と気づけるとベストです。

④家事分担のしやすい動線

二世帯で家事をどう分担するか、あいまいなまま住み始めるとあとからギスギスすることもあります。

たとえば、キッチンを共有する場合、同じ時間に料理したくてもスペースが足りないとイライラしてしまう…。

そういった摩擦を避けるには、「動線に無理がないか」「収納スペースは足りているか」も要チェックです。

冷蔵庫を世帯ごとに分けたり、洗濯機も2台設置するスペースを取っておくと、ストレスがぐっと軽減されますよ。

家事の快適さは、家全体の雰囲気にも直結しますからね。

⑤防音・断熱を重視した素材選び

最後に忘れがちなのが、使う「素材」の選び方です。

防音・断熱性能が高い素材を選ぶことで、快適性がグンとアップします。

壁、床、天井、どれも「少しのコストアップで大きな快適さ」が得られる部分です。

たとえば、防音シート入りの壁材や、気密性の高いサッシなどがオススメです。

室温や音の問題は、住んでみてからじゃ遅いので、設計段階でこだわってくださいね。

FPに相談しておくべきお金の話4つ

FPに相談しておくべきお金の話4つを紹介します。

家族だからこそ、「お金の話」は第三者のプロに頼るのがスムーズですよ!

①住宅ローンや援助金の整理

まず大事なのが「誰が何を払うのか」を明確にすること。

二世帯住宅って、費用が大きいだけに、親世帯・子世帯のどちらがどこまで負担するのかトラブルになりやすいんです。

住宅ローンを親名義にするのか、子名義にするのか、あるいは共同で組むのか。

また、親からの援助金がある場合は、贈与税の扱いや非課税枠などの知識が必要になります。

このあたりを整理してくれるのが、ファイナンシャルプランナー(FP)さんの得意分野なんですよね。

②将来的な生活費・相続の話し合い

ちょっと重たいテーマに思えるかもしれませんが、「相続」や「老後の生活費」の話は避けて通れません。

親世帯の年金だけで生活できるのか、病気や介護が必要になったときの費用は誰が負担するのか。

さらに、家や土地の相続に関しても、「誰のものになるのか」を明確にしておかないと将来的な争いのもとになります。

FPに相談することで、現実的な数字でシミュレーションができるので、感情に流されずに話し合えます。

事前に「もしも」を想定しておくと、家族関係も守れるんですよ。

③リフォームやメンテ費用の確認

住み始めてから必ず出てくるのが「メンテナンス費用」や「リフォーム費用」ですね。

たとえば、外壁の塗り替え、給湯器の交換、水回りのリフォームなど、10年〜20年スパンで必ず必要になります。

これらを想定せずに生活設計をしてしまうと、あとから「お金が足りない…」と大変なことになりかねません。

FP相談では、そうした将来の出費も含めた「ライフプラン設計」をしてくれるんです。

安心して長く住むためには、「今の費用」だけじゃなく「これからの費用」もちゃんと把握しておきましょうね。

④家族全体のライフプラン共有

意外と忘れられがちなのが、「それぞれの人生設計を共有すること」です。

親世帯がいつまで働く予定なのか、子世帯はいつ家を出る可能性があるのか、教育費のピークはいつ来るのか。

そういった情報をお互いに共有することで、無理のない家計計画が立てられます。

FPに間に入ってもらうことで、お互い遠慮して聞けなかったことも、冷静に話せるようになるんですよね。

「みんなが安心して暮らせる家」にするためには、感情論ではなく数字とプランで向き合うことが大切です。

二世帯住宅がうまくいかなかった失敗例から学ぶこと

二世帯住宅がうまくいかなかった失敗例から学ぶことを紹介します。

「まさか自分たちは大丈夫」と思っても、他人事じゃないことばかりなんです…!

①嫁姑問題を軽く見ていた

実際に多いのが「嫁姑トラブル」が発端で同居解消になってしまうケース。

「仲が良いから大丈夫」と思って同居を始めても、生活となると話は別なんですよね。

料理の味付けの違いや掃除の仕方、子育てへの口出しなど、細かいところでズレが生まれます。

これが積み重なると、関係性が一気に悪化して「もう無理…」となってしまうんです。

物理的な距離や生活リズムのズレに対する配慮がないと、どんなに関係が良くても続きませんよ。

②生活音のストレスに気づかなかった

生活音って、自分では気にならなくても、相手にとっては大きなストレスになることも。

特に親世帯が早寝早起き、子世帯が夜型という生活リズムだと、ちょっとした物音が気になってしまいます。

「階段の足音がうるさい」「子どもの声が響く」「深夜のテレビの音がつらい」など、どれも実際によくあるトラブルです。

これは、防音設計や部屋の配置である程度防げる問題なので、設計段階で対策するのが一番。

住み始めてから「こんなに聞こえるとは思わなかった…」では、手遅れになることもありますよ。

③家族間のルールを決めていなかった

「家族だから何とかなるよね」という甘い考えで、ルールを決めないままスタートしてしまうと危険です。

例えば、来客時の対応、冷蔵庫の使い方、共有スペースの掃除、子どものしつけ方など。

明確なルールがないと、「え、それって普通こうでしょ?」「なんで勝手にやるの?」といった摩擦が生まれます。

小さなイライラが積み重なると、関係性が崩れていってしまうんです。

最初にしっかりルールを決めておくことで、無用な誤解やストレスを避けられますよ。

④話し合いが不足していた

これはすべてに共通しますが、「ちゃんと話せていなかった」というのは本当に多いです。

なんとなく遠慮して言わなかったり、「言っても伝わらないだろう」と諦めてしまったり。

結果的に気持ちがすれ違ってしまい、取り返しがつかない関係になってしまうこともあります。

二世帯住宅で大事なのは、「こまめな対話」と「価値観のすり合わせ」です。

言いづらいことこそ、タイミングを見て冷静に、でもちゃんと伝えることが大切なんですよね。

今後に活かす!二世帯住宅で得られる意外なメリット

今後に活かす!二世帯住宅で得られる意外なメリットを紹介します。

「大変そう…」と思われがちな二世帯住宅ですが、メリットもたくさんありますよ〜!

①家計の効率化ができる

二世帯住宅は「光熱費」「通信費」「設備投資」などをまとめられるため、結果的に家計が効率化されます。

例えば、インターネット回線やテレビの契約を共有することで月額費用がぐっと下がったり、太陽光発電や蓄電池の導入費も分担できます。

さらに、固定資産税や住宅ローンの返済についても、親子間で協力し合える点が強みです。

それぞれが一人で生活するよりも、合算するとコスパが良くなるケースが多いんですよね。

無理のない分担と計画的な管理で、家計にとって大きな味方になります。

②育児・介護で協力しやすい

子育てや介護って、ひとりで抱えると本当に大変ですよね。

二世帯住宅なら、親世帯が孫の面倒を見てくれたり、子世帯が親の通院を手伝ったりと、助け合いがしやすいんです。

特に共働き世帯では、保育園の送迎や病児対応で祖父母の力があると心強い場面が多々あります。

逆に、親世帯にとっても「家族と同居している安心感」が介護や老後の心の支えになるんですよね。

お互いに頼り頼られながら暮らせるのは、二世帯ならではの大きなメリットです。

③子どもに安心感を与えられる

核家族化が進む中で、子どもが複数の大人に囲まれて育つ環境って、実はすごく貴重なんです。

祖父母とのふれあいを通じて、礼儀や思いやりを自然と学ぶこともできますし、「見守られている」という感覚が子どもの安心感につながります。

また、親が仕事で忙しいときでも、いつも誰かが家にいてくれるという状況は、子どもの情緒の安定にも良い影響を与えます。

思春期になっても「逃げ場」や「話せる相手」が複数あるのはありがたいですよね。

家庭全体で子どもを育てるという安心感は、二世帯住宅だからこそ得られるものです。

④災害時にも心強い

意外と見落とされがちですが、災害時の強みも大きいです。

例えば、停電時に親世帯が持っている発電機や備蓄が役に立ったり、情報共有が早かったりします。

また、万が一どちらかの階に被害が出ても、もう一方で避難生活ができるという安心感があります。

離れて暮らしていると、お互いの安否確認や支援に時間がかかることもありますが、同じ建物内なら即対応できます。

家族みんなでリスクをシェアできる点は、今の時代だからこそ大切なポイントですよ。

⑤将来のリセールバリューにも期待できる

最後に意外と重要なのが「将来的な資産価値」です。

最近では「賃貸併用住宅」や「二世帯賃貸需要」が高まっており、完全分離型の二世帯住宅はリセールしやすいんです。

たとえば、将来どちらかの世帯が引っ越した場合でも、片方を貸し出すことができれば、収入源になりますよね。

また、相続後に売却する際も、「単世帯住宅より高く売れるケース」もあるんです。

将来のライフスタイル変化を見越して、価値のある住宅設計をしておくと、選択肢がぐっと広がりますよ!

まとめ|二世帯住宅 上手くいく方法を成功に導くために

| 成功のための7つのコツ |

|---|

| 完全分離型を検討する |

| 水回りと玄関は別にする |

| 共有部分の使い方を事前に決める |

| 生活リズムの違いを尊重する |

| 間取りにゆとりを持たせる |

| 遮音性を意識した設計にする |

| プロの第三者(FPや建築士)に相談する |

二世帯住宅は、家族の距離が近いからこそ、うまくいくための“工夫”が大切です。

間取りの設計や生活スタイルの共有、そしてお金の話まで、しっかりと話し合って決めていくことが必要不可欠。

今回ご紹介したポイントを押さえておけば、「一緒に住んでよかったね」と思える毎日が実現できますよ。

\同居前に読んでおきたい!/

二世帯住宅を本当に成功させたい方は、より網羅的に解説した↓こちらのサイトもぜひご覧ください。

コメント