【PR】

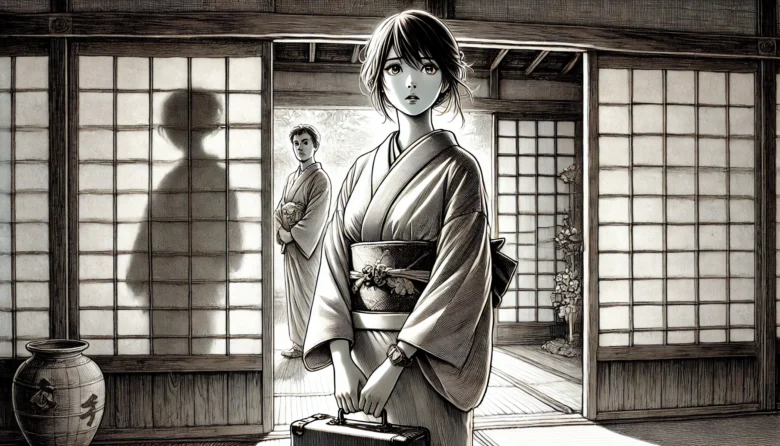

「もう限界だった。誰も、私の気持ちを分かってくれなかった。」

二世帯住宅での同居生活に疲れ果て、家を出ていった嫁たち。

その決断の裏には、怒りではなく、静かな悲しみと“本音”がありました。

この記事では、嫁が出ていくまでに抱えていたリアルな声をもとに、

なぜ同居がストレスになり、どこに限界を感じたのかを丁寧にひも解きます。

同じように悩んでいる方も、これから二世帯住宅を考える方も、

ぜひ心の奥にある“気持ち”を大切にしながら読んでみてください。

二世帯住宅で嫁が出ていった本音5選

二世帯住宅で嫁が出ていった本音5選をご紹介します。

「どうして出ていったの?」 その答えは、怒りじゃなくて、悲しさと疲れの積み重ねにありました。

①毎日ずっと気を遣い続けて疲れた

「おはよう」から「おやすみ」まで、気を抜く暇がなかった。 そんなふうに感じていた嫁の声は少なくありません。

顔を合わせれば愛想笑い、声をかけられれば気を遣う返事。

どんなにいい人でも、毎日一緒に過ごしていれば、気遣いはストレスに変わります。

家庭がリラックスできない場所になってしまった瞬間、心はどんどん疲れていくんですよね。

「嫁」の立場って、それだけで常に“緊張モード”なんです。

②「居場所」が家の中になかった

物理的な空間としての「居場所」がないことも、本音のひとつ。

たとえばリビングは親世帯が常に使っている、キッチンや洗面所も気軽に使えない、 となると、「どこにもくつろげる場所がない」と感じてしまいます。

「ここで好きにしていいよ」と言われても、実際には気を遣うことばかり。

そんな状態が続くと、自然と心の“逃げ場”もなくなってしまうんです。

「私の空間がない」って、本当に孤独を感じます。

③夫が味方になってくれなかった

何よりも辛かったのは、夫が理解者ではなかったこと。

姑との関係に悩んでいるとき、「気にしすぎだよ」「そんなことで怒るの?」と受け流された。

たった一人でも、味方がいてくれたら救われたのに、それが叶わなかった。

そうなると、もう「この家にいても守ってくれる人がいない」と感じてしまいます。

同居が辛いというより、「一人で耐える毎日」が限界だったんですよね。

④姑との距離が近すぎて心が壊れた

毎日顔を合わせ、常に誰かに見られている生活。

特に「姑」の存在が強すぎると、自分のやり方や感情を出すことができなくなってしまいます。

料理の手順、子育ての考え方、家事のやり方…すべてに“口出し”があると、 「私はこの家にいらない存在なんだ」と感じてしまうんです。

善意であっても、限度を超えればそれは“支配”と同じ。

自由がない暮らしは、心の健康を確実に削ります。

⑤我慢を続けても何も変わらなかった

「きっと時間が経てば慣れる」「いつか分かり合える」 そう思って我慢してきたけれど、現実は何も変わらなかった。

むしろ我慢を重ねるほど、気持ちはどんどん沈んでいった。

話し合おうとしたけど受け流されたり、「家族なんだから」の一言で片付けられてしまったり。

「このままでは自分が壊れてしまう」と気づいたとき、ようやく“出ていく”という選択肢が現れたんです。

限界まで我慢して、ようやく決断する。その本音には、言葉にできないほどの苦しさがあるんですよね。

「出ていった嫁」が語るリアルな後悔と安堵

「出ていった嫁」が語るリアルな後悔と安堵の声を紹介します。

出ていったあとに感じるのは、怒りじゃなくて“静かな感情”なんですよね。

①もっと早く相談すればよかった

「もう少し早く、誰かにちゃんと話せばよかった」

多くの嫁たちが、そう振り返っています。

夫でも親でもなく、第三者のFPや設計士など、感情をはさまずに話を聞いてくれる存在がいたら、選択肢は違っていたかもしれない。

“耐える”が前提になっていた自分に、もっと優しくしてあげたかった。

出ていったあとでようやく、自分の気持ちを守る大切さに気づくんです。

②間取りにこだわれば防げたかも

住む場所が“設計ミス”だったという後悔もあります。

キッチンが共有、リビングが隣、音が筒抜け、プライベートがゼロ。

「こんな間取りじゃ、無理だよね…」と、あとから気づくことも。

完全分離型にする、音の配慮をする、自室にこもれるスペースを確保する。

最初にもう少し話し合って、工夫していれば、逃げ出さずにすんだかもしれないという想いが残ります。

③夫との関係まで壊れてしまった

一番の後悔は、「夫との関係も壊してしまったこと」かもしれません。

もともとは愛し合って結婚した相手。

それなのに、家族間のトラブルに巻き込まれ、気持ちが離れてしまった。

「本当はあなたに助けてほしかったのに」

そんな言葉を、心の中にずっと抱えていたという声も多いです。

④“家族なんだから”がプレッシャーだった

「家族なんだから我慢して当然」「話せば分かるはず」

そんな言葉が、逆に心を追い込んでいったと語る嫁たちもいます。

本音を言えない空気、“察することが美徳”というルール。

そういう中で、自分を押し殺してきた日々。

「私は“家族”じゃなくて、“嫁”だったんだ」と気づいたとき、気持ちが冷めていくのを感じたそうです。

もっと“他人”としての距離感を認めてくれていたら、救われたかもしれません。

同居の限界を感じた瞬間とは?

同居の限界を感じた瞬間にまつわるリアルな声をご紹介します。

同居は、ある日突然“限界”が来るわけじゃないんです。 静かに、じわじわと、その瞬間は積み重なってくるんですよね。

①自分の予定より姑の都合が優先されたとき

「今日は〇時に出かけたい」と思っていたのに、「それなら先にお風呂入ってくれる?」

「子ども見ててくれる?」など、姑の都合が当たり前のように優先される。

1回ならまだしも、毎回それが積み重なると、自分の時間がどんどんなくなっていきます。

「私って、ここでは“家政婦”みたいな存在なの?」そんな疑問が頭をよぎるようになります。

②子育ての方針に口を出されたとき

「その育て方じゃ甘やかしすぎ」「もっと厳しくした方がいいわよ」

そんな言葉が当たり前に飛んでくると、自分の子育てを否定されたような気持ちになります。

しかもそれが、子ども本人の前で言われたときのショックは計り知れません。

「お母さんは信用されてないの?」と、子どもに思われたらどうしようと不安になりますよね。

子育ては“私の役割”なのに、それを侵されると本当に辛いです。

③プライバシーを守れないと気づいたとき

家の中に自分の空間がない。

リビングにいても誰かが入ってくる、寝室のすぐ外で話し声が聞こえる、通話中にドアを開けられる。

どれも小さな出来事かもしれないけれど、積み重なると「心が落ち着く場所がない」と感じるようになります。

“住んでいる”はずなのに、“居候してる”ような感覚になってしまうんです。

④感謝ではなく当たり前になったとき

最初は「ありがとう」と言ってくれていた。

でも、いつの間にか「やって当然」になっていく。

料理も掃除も子守りも、「してもらって当然」になると、人は疲れていきます。

「ありがとう」のひと言があるだけで、救われることって本当に多いんですよね。

感謝がなくなったとき、関係性も“役割”に変わってしまいます。

⑤「ここにいたくない」と思ってしまったとき

ふとした瞬間、「この家に帰りたくない」と思ってしまう。

そんな感情が芽生えたときが、まさに限界なんですよね。

「もう笑えない」「誰とも話したくない」「とにかくここを出たい」

そう感じてしまったら、心が出しているSOSです。

それを見逃さず、受け止めてあげることが、いちばん大事なんです。

同じことを繰り返さないために見直すべき5つの視点

二世帯住宅での失敗を繰り返さないために、見直したい5つの視点をご紹介します。

大切なのは、「もう同じ後悔を繰り返さない」って決めること。

①嫁姑より「嫁×夫」の関係を最優先に

何よりも優先すべきは、夫婦の信頼関係です。

「親と嫁の板挟みになってしまって…」と悩む男性も多いですが、それでもまず“嫁の味方である”という姿勢を貫くことが大切です。

嫁にとって、たった一人でも味方がいるという事実が、精神的な支えになるんですよね。

夫婦がしっかり連携できていれば、多少のトラブルも乗り越えられます。

嫁姑よりも、まず“夫婦のチーム力”を整えることが大事なんです。

②完全分離型の間取りを選ぶ

できる限り、物理的な距離を取る設計にすることが、心の余裕にもつながります。

玄関・キッチン・洗面所・お風呂が完全に分かれていれば、日常のすれ違いも大きく減ります。

顔を合わせる頻度が少なくなれば、自然とお互いに優しくなれることもあるんです。

“仲良くなるために距離をとる”という考え方が、二世帯住宅では大事です。

空間設計が感情を守るクッションになりますよ。

③生活費・家事負担の明確化

あいまいなままにしておくと、不満が溜まるのが「お金」と「家事の分担」です。

「どっちがいくら払う?」「誰がどこまでやる?」を最初から決めておくだけで、トラブルの芽を摘むことができます。

紙に書いて明文化する、共有カレンダーを使うなど、ルールを“見える化”しておくのがポイントです。

小さなモヤモヤこそ、先に対処するのが正解です。

④FP相談で家計と相続の地雷を除去

お金のことって、家族間だからこそトラブルになりやすいんです。

「建築費は誰が出すの?」「相続の時はどうする?」といった問題は、プロに相談するのがいちばんスムーズ。

ファイナンシャルプランナー(FP)に相談すれば、中立的な視点からバランスを取った提案をしてくれます。

感情論ではなく、数字と計画で安心感を得られるのがFPの強みです。

不安を“見える化”することで、家族の空気も整いますよ。

⑤干渉しすぎない関係性づくり

大人同士だからこそ、「口を出さない」「任せる」「見守る」がとても大切です。

親世帯が“助けたい”気持ちで動いた結果、嫁の自由を奪ってしまうケースは本当に多いです。

干渉をやめるのではなく、「干渉しすぎない工夫」を取り入れる意識が必要です。

たとえば、「干渉していいゾーン」と「触れないゾーン」を家族で共有しておくだけでも、空気が全然違ってきます。

ちょっとした線引きが、大きな安心につながりますよ。

うまくいく二世帯住宅の共通点5つ

うまくいく二世帯住宅の共通点を5つご紹介します。

実は、うまくいっている家庭ほど「特別なこと」はしていないんです。 でも“ある共通点”がしっかり存在していました。

①“距離”を前提にした設計と配慮

二世帯住宅で一番大切なのは、やっぱり「物理的な距離感」。

玄関を別にする、キッチンや浴室を分ける、音が響かないよう防音対策をするなど。

暮らしの中で“自然と離れる設計”ができている家庭は、関係もうまく保たれています。

顔を合わせない時間があるからこそ、顔を合わせる時間も穏やかになれるんです。

まずは「会わない設計」から考えてみるのがポイントです。

②夫が嫁の味方を明言している

「おれは、いつでもお前の味方だからな」

このひと言だけで、嫁の安心感はぐっと変わります。

姑との間に入る夫の“立ち位置”がしっかりしていると、衝突が起きにくくなります。

嫁姑の問題を“家の中のこと”で済ませず、夫婦で話し合って解決していく姿勢がとても大切。

夫婦が味方同士でいられるかが、同居生活のカギなんですよね。

③問題をため込まず話し合う文化がある

トラブルを「なかったこと」にしない家庭は、関係が長続きします。

小さな違和感や不満を、その都度しっかり共有できる“空気感”があると、爆発せずに済むんです。

「ちょっと聞いてほしいんだけど…」と気軽に話せるだけで、気持ちって軽くなります。

お互いが“言いやすい”関係づくりが、何より大切なんですよね。

そのためには、まず「聞く耳を持つ側」が必要なのかもしれません。

④外部の相談先(FP・設計士)を活用

うまくいっている家庭ほど、「自分たちだけで抱え込まない」んです。

家づくりの段階からFP(ファイナンシャルプランナー)や設計士に相談し、間取りや費用、生活動線をしっかりプランニング。

感情がぶつかる前に、プロの視点で調整してもらえる環境が整っています。

お金と空間の“可視化”が、家族の心を軽くするんですよね。

専門家を頼ることは、家族を守る第一歩です。

⑤“やりすぎない親世帯”の姿勢がある

干渉しすぎず、頼まれたときだけサポートする。

そんな「やりすぎない親世帯」の在り方が、嫁との関係をとても良くします。

「助けたい」が「押しつけ」にならないように、あえて一歩引く。

この“引き算の愛情”が、二世帯住宅では本当に重要です。

余計な一言より、静かに寄り添う姿勢が、信頼を育てていきます。

まとめ|「出ていった嫁」の本音から学ぶ二世帯住宅のあり方

「二世帯住宅でうまくやっていこう」と思って始めた同居。

でも、見えないストレスが積もりに積もって、 ついには「出ていく」という選択をせざるを得なかった嫁たちがいます。

その本音には、怒りや不満ではなく、ただ“理解されなかった悲しさ”と“孤独”がありました。

間取り、夫婦の連携、干渉しすぎない姿勢。 どれも少しずつ整えることで、同じ後悔を繰り返さずに済むかもしれません。

\同居前に読んでおきたい!/

二世帯住宅を本当に成功させたい方は、より網羅的に解説した↓こちらのサイトもぜひご覧ください。

コメント