【PR】

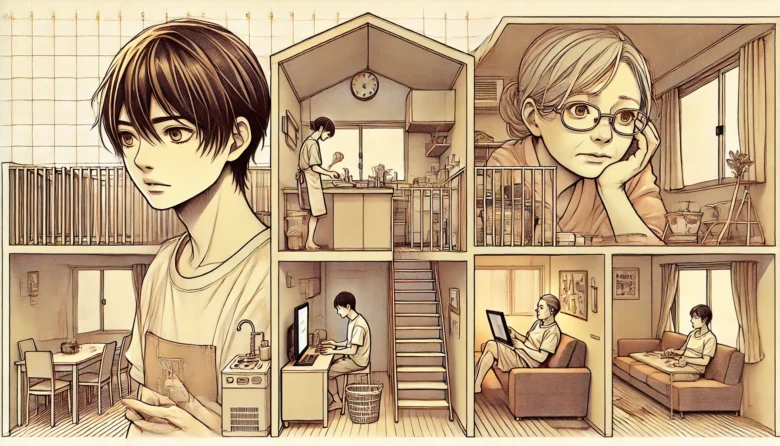

二世帯住宅を建てたあと、「こんなはずじゃなかった…」と感じていませんか?

嫁姑関係、生活音、プライバシーの問題など、理想と現実のギャップに悩むご家庭は少なくありません。

この記事では、実際に起こりがちな二世帯住宅のトラブルと、その対策について詳しく解説しています。

間取りの工夫やFP(ファイナンシャルプランナー)相談を通じて、トラブルを未然に防ぐための具体的な方法もご紹介。

家族が笑顔で暮らし続けるために、今できる準備を一緒に考えていきましょう。

二世帯住宅でよくあるトラブル5選

二世帯住宅でよくあるトラブル5選について解説します。

多くの家庭で起きているトラブルを事前に知っておくことで、失敗を防ぐヒントになりますよ。

①嫁姑問題で関係が悪化

二世帯住宅のトラブルでよく聞くのが、嫁姑の関係が悪化してしまうケースです。

最初は「仲良くやっていけそう」と思っていても、生活の中で小さなズレが積もりに積もって、大きなストレスに発展することがあります。

掃除や料理、育児のやり方など価値観の違いが表れやすく、「口出しが多い」「何もしない」などとお互いに不満がたまりがち。

これは間取りの設計や生活導線の工夫で距離感を保つことで、かなり改善できるポイントなんですよね。

大事なのは「干渉しない自由」と「気軽に頼れる安心感」のバランスを取ることです。

②生活音や足音のストレス

生活音に関するストレスもかなり多いです。

特に、親世帯と子世帯の生活時間が違う場合、夜中の足音やテレビの音、朝早くの活動音が気になってしまいます。

木造住宅では音が響きやすいので、遮音設計をしていないと「まさかここまで響くとは…」と後悔してしまうことに。

子どもがいる家庭では、泣き声や走り回る音が親世帯にとってストレスになるケースも多いです。

事前に防音対策をしておくか、間取りで生活空間をうまく離すことが重要ですね。

③プライバシーが守れない

「誰かの視線をいつも感じる」「一人になれない」…そんな感覚が積もると、精神的にかなりきつくなってきます。

特にリビングやトイレ、キッチンなどを共有にしている場合、自分のペースで生活できないストレスが大きいです。

家の中にいながら気を使い続けるって、かなりしんどいですよね。

完全分離型にする、または生活空間をできるだけ分ける工夫をするだけで、こうした問題はかなり緩和されます。

「ひとりの時間が確保できるか」は、二世帯住宅の満足度に直結するんですよ。

④間取りミスで生活動線が衝突

「間取りの失敗」は、二世帯住宅トラブルの根本原因になりやすいんです。

例えば、洗面所やトイレが1カ所しかなく、朝の時間帯に家族同士でぶつかってしまうとか。

動線が重なると、ちょっとしたことでイライラしやすくなり、気まずさや不満が生まれてしまいます。

生活リズムや使い方を想定して、できるだけ動線が重ならない配置にするのがポイント。

FP相談とあわせて、建築士や設計士と一緒にライフスタイルに合った間取りをつくっていきましょう。

⑤お金の分担があいまいで揉める

最後に多いのが「お金の話で揉める」ケース。

住宅ローンの名義や、建築費の負担割合、固定資産税の支払い、光熱費の分担など、決めておくべきことはたくさんあります。

それが曖昧なままだと、何か問題が起きたときに「うちはこんなに出してるのに…」という感情的な対立につながることも。

こうした金銭的なトラブルは、事前にFP(ファイナンシャルプランナー)に相談して、家族全体の資金計画を立てることで回避しやすくなります。

感情ではなく、数字で話せる土台を作っておくのが大切なんですよ。

トラブルを防ぐために最初にすべきこと4つ

トラブルを防ぐために最初にすべきこと4つを紹介します。

これから二世帯住宅を始めるなら、この4つは必須のスタートラインです!

①家族全員で話し合いの場を設ける

まず何より大切なのは、「家族全員でしっかり話すこと」です。

誰かひとりだけが主導して話が進むと、あとから「聞いてなかった」「納得していない」といった不満が出やすくなります。

親世帯・子世帯それぞれの希望や不安、理想の暮らしを遠慮なく話し合う時間を取ることが大切です。

このとき、メモやシートにまとめて見える化しておくと、後からブレずに進められますよ。

「まだ家の話は早いかな…」と思っても、思い立ったタイミングで場をつくるのが吉です。

②生活スタイルを共有しておく

生活のペースが違うと、同じ家でも「合わないな…」と感じやすくなります。

たとえば起床時間、就寝時間、食事のタイミング、洗濯の回数やゴミ出しの曜日など、意外と細かいところに違いがあるんですよね。

これを事前に擦り合わせておくことで、間取り設計や生活ルールを考えるときに役立ちます。

それぞれの一日のスケジュールを紙に書いて、重なる部分・分けた方が良い部分をチェックしてみましょう。

間取りにも直結する部分なので、早めに共有しておくのが安心です。

③お金の負担割合を明確にする

トラブルを未然に防ぐためには、「お金のこと」をうやむやにしないことが大前提です。

誰がどこまで出すのか、住宅ローンは誰の名義か、将来的な修繕費や固定資産税はどうするのか。

事前に話し合っておかないと、あとから「こんなはずじゃなかった」というモヤモヤが爆発する可能性も。

特に親からの援助がある場合は、贈与税や相続の扱いも関わってくるので要注意です。

紙に書いてお互いサインしておくくらいの覚悟で、クリアにしておきましょう。

④プロ(FP・設計士)に第三者として入ってもらう

「家族だけで決めると遠慮して言えない…」というのは本当によくあります。

そこでおすすめしたいのが、第三者として信頼できるFP(ファイナンシャルプランナー)や建築士に入ってもらうこと。

プロが間に入ることで、お金や間取りに関する話し合いがスムーズになり、論理的に整理された計画が立てられます。

特にFPは、家族全体のライフプランや資金計画を見ながら提案してくれるので「誰がどれだけ出すべきか」の判断にも役立ちます。

家族関係を壊さずに進めるためにも、「第三者の視点」は本当に大切ですよ。

トラブルを招きやすい間取りの注意点3つ

トラブルを招きやすい間取りの注意点3つを紹介します。

間取りで後悔しないために、これだけは押さえておいてくださいね!

①玄関・水回りが共有になっている

一番ありがちな失敗が、「玄関やお風呂、トイレなどの水回りを共有にしたこと」です。

最初は「そこまで気にならないでしょ」と思っていても、生活が始まると意外とストレスになります。

朝のトイレがかぶる、洗濯機のタイミングがずれる、玄関で鉢合わせて気まずい…そんなシーンが日常になります。

また、音や臭いの問題も意外と見落とされがちです。

可能であれば、玄関・トイレ・風呂・キッチンなどの主要設備は「完全分離」にするか、少なくとも動線を分ける工夫をしておきましょう。

②寝室や生活空間が近すぎる

「寝室とリビングが隣同士になっていた」「上の階の足音が気になる」など、生活音が気になる間取りもトラブルの元です。

生活スタイルが違う二世帯では、夜型と朝型が混在していることがよくあります。

そのため、寝る時間が違うと、ちょっとした物音でも「うるさくて眠れない!」という状況になってしまいます。

階層で分ける場合も、上階の子どもの足音や家具の移動音が親世帯に響く…というパターンが多発しています。

遮音性の高い建材や配置の工夫で、お互いの空間が干渉しにくいようにすると快適に暮らせますよ。

③家族構成の変化を見越していない

今の状況だけを考えて間取りを決めてしまうと、数年後に「こんなはずじゃなかった…」となることも。

例えば、子どもが成長して個室が必要になる、親が介護が必要になる、どちらかの世帯が家を出ることになる…など。

そのときに対応できる余白が間取りにないと、使いにくさが一気に加速します。

リビングを間仕切りできる構造にしたり、部屋の用途を変えやすい配置にしておくことで、家族の変化にも対応できます。

先を見越した“ゆとりのある設計”が、住み心地の良さにつながるんですよ。

FP相談でできる3つのリスク対策

FP相談でできる3つのリスク対策を紹介します。

「お金の話」は家庭内ではデリケートですが、FPに相談すると意外とすんなり解決できるんですよ!

①資金計画の整理とトラブル回避

まず一番多いのが、家を建てる段階での「お金の不透明さ」です。

「いくらかかるのか」「誰が何を負担するのか」「将来どんな支出があるのか」…これが明確でないまま進むと、後々トラブルになりがちです。

FP(ファイナンシャルプランナー)は、家計全体を見渡して、将来も見据えた資金計画を立ててくれます。

住宅ローン、子どもの教育費、老後資金まで、現実的な数字で計算してもらえるのはかなり安心。

「ちゃんと見てもらってよかった〜」と、あとから実感するご家庭は本当に多いです!

②相続や贈与などの将来リスク対策

意外と盲点になるのが、相続や贈与といった「将来のお金の話」です。

たとえば、親から建築費を援助してもらった場合、そのお金は贈与税の対象になる可能性があります。

また、家や土地の名義をどうするかによって、相続時の分配や税金にも大きく影響してきます。

これを家族だけで判断すると「感情」で話が進んでしまうことも。

FPなら、税制や法律も踏まえて中立的にアドバイスしてくれるので、冷静にリスクを見極められますよ。

③家族間の「金銭的な誤解」の解消

二世帯住宅でありがちなのが、「うちばっかり負担してない?」というモヤモヤが積もっていくケースです。

でも実際は、情報共有が不十分だったり、負担の内訳をお互いが把握していなかっただけ…なんてことも。

FPが間に入ることで、支出・収入・分担を見える化できるので、家族間での誤解がぐっと減ります。

「お金のことを聞くのはちょっと…」と感じても、第三者の口から説明してもらえばスムーズなんです。

仲良く暮らすには、お金のストレスを減らすことがなにより大切なんですよね。

うまくいった家族が実践していること5つ

うまくいった家族が実践していること5つをご紹介します。

「うまくいってるご家庭」には、やっぱり共通点があるんです!

①定期的に家族会議をしている

うまくいっている家庭は、トラブルが起きてからではなく、日頃からコミュニケーションを大切にしています。

月に一度や季節ごとに、家族で「最近どう?」と話す時間を設けているだけでも、気持ちのすれ違いを防げます。

簡単なルール見直しや、生活の不満・改善点を言いやすい場があると、トラブルが“芽”の段階で摘めるんですよね。

「言わなくてもわかってるでしょ」は禁物。言葉にすることが、良好な関係の秘訣です。

紙に書き出す「家族ミーティングノート」なんかもおすすめですよ!

②夫婦間での連携を強化している

二世帯住宅で一番のカギになるのが「夫婦の連携」です。

特に、奥さんと義理の親世帯との関係で悩むケースが多いので、旦那さんがしっかり橋渡しをしている家庭はうまくいきやすいです。

「言いにくいことは旦那から伝える」「妻の味方をする姿勢を見せる」など、細やかな配慮がとても大事なんですよね。

夫婦で立場を揃えて動くことで、親世帯にも安心感が生まれますし、奥さんも孤立せずに済みます。

小さなことでも、夫婦の一体感が結果的に家庭全体の雰囲気に表れますよ。

③家事・育児・介護の役割分担が明確

「なんとなく分担してたけど不満が溜まってた…」という声、よく聞きます。

家事・育児・介護など、やることが多いからこそ、役割を明確にしておくとスムーズなんです。

おすすめなのは、「誰が」「いつ」「何を」するかを簡単に書き出して見える化すること。

また、月1のミーティングで役割の見直しをしてもいいですね。

お互いに無理しすぎず、感謝の気持ちを伝え合うのがうまく続けるコツです。

④間取りに「心の余白」を持たせている

実際にうまくいってる家では、間取りにも「気を遣わずに済む空間」が確保されています。

たとえば「お互いのリビングは離して設計」「トイレは別」「干渉しないルートを確保」などですね。

たとえ仲が良くても、毎日顔を合わせると疲れることもあるんですよね。

その距離感を間取りでカバーすることで、ストレスの発生率がぐっと下がるんです。

“適度な距離”は、仲良く暮らすための最高のテクニックですよ!

⑤困ったときこそ第三者に頼る

どんなに準備していても、トラブルがゼロになるとは限りません。

大事なのは「問題が起きたときにどう動けるか」です。

うまくいってる家庭は、感情的になりすぎず、冷静に「誰かに相談する」ことができています。

FPや設計士、カウンセラーや地域の相談機関など、頼れるプロに早めにアドバイスをもらうことで、問題が大きくなる前に軌道修正できます。

家族だけで抱え込まず、「誰かに聞く勇気」がトラブル回避につながるんですよね。

まとめ|二世帯住宅のトラブルを未然に防ぐために

二世帯住宅は、家族が近くで助け合える暮らしのかたちとして、とても魅力的です。

ですが、ちょっとした行き違いや準備不足が大きなトラブルに発展してしまうこともあります。

その原因の多くは、事前の話し合いや、間取りの工夫、そしてお金のルールをきちんと決めていなかったことにあります。

今回ご紹介した内容をもとに、「うちは大丈夫かな?」と一度立ち止まって考えてみてくださいね。

\同居前に読んでおきたい!/

二世帯住宅を本当に成功させたい方は、より網羅的に解説した↓こちらのサイトもぜひご覧ください。

コメント