【PR】

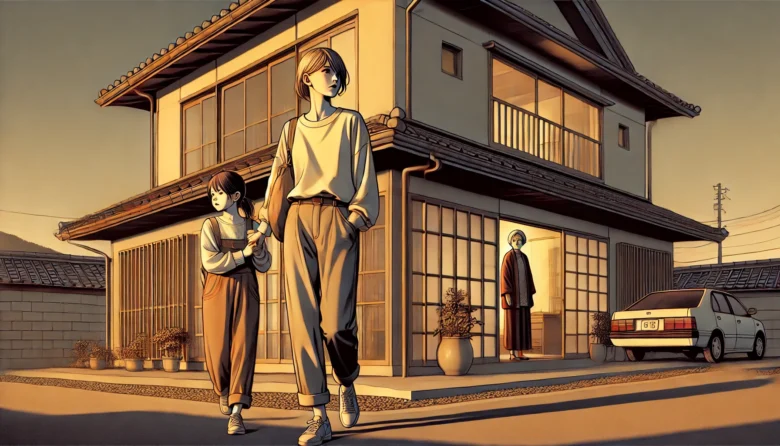

二世帯住宅に住み始めたのに、まさか嫁が家を出ていってしまうなんて——。

その原因の多くに、「義母との関係」があることをご存じでしょうか?

「言われたくない一言」「干渉されすぎる日常」「夫が味方してくれない」…そんな状況が積み重なって、嫁の心は静かに壊れていくんです。

この記事では、実際に起きた義母トラブルをきっかけに嫁が出ていったリアルな事例や、その背景にある間取り・生活設計のミス、FP相談の必要性などを分かりやすくまとめています。

「自分の家庭は大丈夫?」と感じた方にこそ、ぜひ最後まで読んでほしい内容です。

義母との関係が原因で嫁が出ていった事例と背景

義母との関係が原因で嫁が出ていった事例と、その背景について解説します。

①些細な言葉や態度が積み重なった

「そんなつもりじゃなかった」「悪気はなかった」という義母の一言が、嫁にとっては深く刺さることがあります。

たとえば、料理の味つけへの指摘や、子育てへのアドバイスに見せかけた否定など。

そのひとつひとつが小さなトゲのように積み重なり、気づけば心に大きな傷となっていた…というケースは非常に多いです。

嫁側は言い返すこともできず、ストレスをためこむ日々。

義母との関係において、「些細なことこそ丁寧に」が大切なんです。

②義母の干渉がストレスの原因に

「今日もまた干渉された…」という感情が、嫁の限界を引き起こします。

義母が毎日リビングに来る、洗濯物を勝手に取り込む、育児や家事に口を出すなど、細かい行動の積み重ねが「自分の家なのに気が休まらない」という状況を生み出すのです。

家という本来落ち着ける場所がストレスの中心になってしまうと、嫁は逃げ場を失います。

そして「このままじゃ自分がおかしくなる」と感じたとき、家を出るという選択を取るのです。

③夫が間に入らなかったことが決定打に

義母との関係が悪化しても、「夫が何もしてくれなかった」という状況は、嫁にとって非常に辛いものです。

嫁からすれば、「せめてあなたは私の味方でいてほしかった」という気持ちなのに、夫が義母寄りの態度だったり、無関心だったりすることで、一気に孤立感が強まります。

「あなたが何も言ってくれなかったから、もう限界だった」――そう言い残して出ていった嫁の言葉は、決して他人事ではありません。

④家の構造上の距離の近さも拍車をかけた

間取りの影響も大きな要因です。

リビングが隣同士、キッチンが共用、玄関を一緒に使うなど、物理的な距離の近さが精神的なストレスを高めてしまいます。

「会いたくない時でも、顔を合わせてしまう」「声が聞こえてくるだけで緊張する」そんな声も珍しくありません。

特に完全分離型でない場合、ストレスの元が構造的に排除できず、最終的に家を出るという選択肢しか残らなかった…という家庭も多いです。

二世帯住宅で義母との関係が悪化しやすい間取りの特徴

義母との関係が悪化してしまう原因のひとつに「間取りの失敗」があります。

日々のストレスは、物理的な距離や視線・音といった生活の“構造”にも大きく左右されます。

この章では、実際にトラブルが起こりやすかった間取りのパターンを紹介します。

①玄関・キッチンなどの共有スペースが多い

完全分離型ではなく、「部分共有型」の二世帯住宅でよく見られるのが、共有スペースの多さによるストレスです。

特に玄関やキッチン、洗面所など、1日何度も使う場所が共有になっていると、気を使う場面が増えていきます。

「使う時間がかぶる」「勝手に使われる」「片づけ方の違いで揉める」など、トラブルの原因が日常に潜んでいるんです。

②リビングが隣接していて気を遣う構造

リビングが隣り合っていたり、仕切りが薄い場合、視線や生活音が気になってしまうのは当然のことです。

義母がテレビを見ている横で子どもが騒いでしまったり、逆に嫁側のリビングに義母が何気なく入ってきてしまったり。

「心の壁」ができる前に「物理的な壁」が必要だった…という後悔の声もよく耳にします。

③上下階で生活音が響きやすい

1階が義母世帯、2階が嫁世帯といった上下分離タイプも多いですが、床の防音対策が不十分だと生活音が大きなストレスに。

特に子どもの足音や、夜間の洗濯機の音など、「音」がきっかけで不満が爆発するケースは本当に多いです。

事前に防音フローリングや吸音材などを取り入れておくだけで、大きくトラブルを減らせる可能性があります。

④子育てスペースと義母の生活空間が被っている

プレイルームや子ども部屋が義母の部屋の隣にあると、当然ながら物音が気になりますよね。

また、義母がくつろぐ空間と子どもの活発な時間帯が重なると、どちらにとってもストレスになります。

それが続くことで、「子どもがうるさい」「気を遣わせすぎる」という不満が蓄積していきます。

設計段階で“子どもが自由に動ける場所”と“親が静かに過ごせる空間”を分ける視点が大切なんです。

義母との関係を良好に保つためにできる工夫

同居している以上、義母との関係を避けては通れません。

でも、ちょっとした工夫で「一緒に暮らしやすくなる」関係は作れるんです。

この章では、物理的・心理的な両面から関係を穏やかに保つためのヒントをご紹介します。

①距離感を保つための生活動線を設計

「顔を合わせる頻度が多いほど、ストレスがたまりやすい」というのは同居あるある。

なので最初から、キッチン・洗面・リビングなどの動線を分けておくことが大事です。

たとえば、2階に専用のミニキッチンや洗面台を設けるだけで、気まずいバッティングが激減します。

完全分離が難しくても、「生活時間がずれやすい場所」を分けておくだけで、気持ちがかなりラクになりますよ。

②会話のルール・伝え方を家族で統一する

義母と嫁の間でよくあるのが、「言った・言わない」や「伝え方がキツい」といったすれ違い。

これを避けるためには、「話すときはLINEを通す」「重要なことは夫が伝える」など、ルールを決めておくのがおすすめです。

直接話すことで余計な感情が乗ってしまうこともあるので、クッション役を作ることで関係が保ちやすくなります。

③間取りで会話や視線を減らす工夫

「今日も話しかけられるかな…」「また口出されるかも…」と常に気を張っていると、それだけで疲れてしまいます。

だからこそ、視線や音が自然と遮断される間取り設計がとても大事。

玄関を分ける、扉の向きをズラす、音が響きにくい壁材を選ぶなど、ちょっとした工夫で“距離感”を物理的に取ることができます。

会話の頻度ではなく、関係の質を重視した設計がポイントです。

④日常的に夫が中立的な立場で関わる

夫が「どちらにも偏らず、でも両方にちゃんと関わる」ことは、嫁と義母の関係を円滑に保つ最強の鍵です。

義母の意見を聞きつつ、嫁のストレスにも気づき、橋渡しをしてくれる存在。

たとえば、「お母さん、これは僕がお願いしたんだ」とフォローしたり、「妻がこう思ってるらしい」と冷静に伝えるなど、日常的な立ち回りが重要です。

「夫が味方になってくれてる」と感じるだけで、嫁の心はずいぶん軽くなりますよ。

義母トラブルを防ぐためのFP相談の活用ポイント

「うちは感情の問題だから…」と片づけがちですが、実は義母とのトラブルも“仕組み”で未然に防げるケースがあります。

そのためにおすすめしたいのが、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談です。

家計のことだけでなく、家族間のルールや将来の不安を客観的に整理できる強力なサポーターになりますよ。

①生活費・家事分担のルールを第三者目線で整える

義母が「嫁が全部やって当然」と思っている場合、夫や嫁から指摘しても感情的にこじれてしまいます。

そんな時、FPという第三者が入ることで、「公平なルール」として家事分担や生活費の支払いを客観的に提示してくれます。

数字をもとに話すことで、主観が入らず、家族全員が納得しやすくなるんです。

②住宅ローン・相続問題の火種を事前に可視化

「この家は誰の名義?」「相続時にトラブルにならない?」といった不安を、義母が口にしなくても抱えているケースは多いです。

また、嫁側も「私には何も権利がないのでは…」と感じてしまうことがあります。

FPはこれらのリスクを事前に“見える化”し、書面や契約の形で整理することで、感情が爆発する前に安心材料を提供してくれます。

③将来的な同居継続のリスクを冷静に検討できる

義母が高齢化したときの介護問題、世帯分離が必要になった時の家の扱いなど、将来的なリスクを“今のうちに”検討しておくことはとても大事です。

FPなら、年齢や家族構成から起こりうるトラブルをシミュレーションし、必要な備えをアドバイスしてくれます。

いざというときに慌てない、後悔しないための準備ができるんです。

④嫁と義母それぞれの不安を整理しやすい

嫁側には「居場所がない不安」、義母側には「老後の孤独への不安」があったりします。

でもその気持ちって、意外とお互いに言えなかったり、分かってもらえなかったりしますよね。

FPは単なるお金のプロではなく、“聞き役”として双方の気持ちを整理する手助けもしてくれます。

第三者だからこそ見える「本音」を引き出してくれる存在なんです。

まとめ|二世帯住宅で義母が原因で嫁が出ていった後悔を防ぐには

二世帯住宅は、親世帯との安心した関係や生活の安定を期待して選ばれることが多いですが、義母との人間関係がうまくいかないと、その安心は一気に崩れてしまいます。

特に「些細な一言」「毎日の干渉」「生活音や視線のストレス」など、積み重なるものが嫁の限界を超える原因に。

同じ後悔をしないためには、間取りや動線の工夫、家族でのルール共有、そしてFPなど第三者の力を借りて、最初から「暮らしやすさ」と「関係性」を意識することが大切です。

あなたの家庭が後悔のない、心地よい二世帯住宅になるよう、ぜひ一度立ち止まって見直してみてくださいね。

\もっと知りたい方はこちら/

二世帯住宅を本当に成功させたい方は、より網羅的に解説した↓こちらのサイトもぜひご覧ください。

【PR】

コメント