【PR】

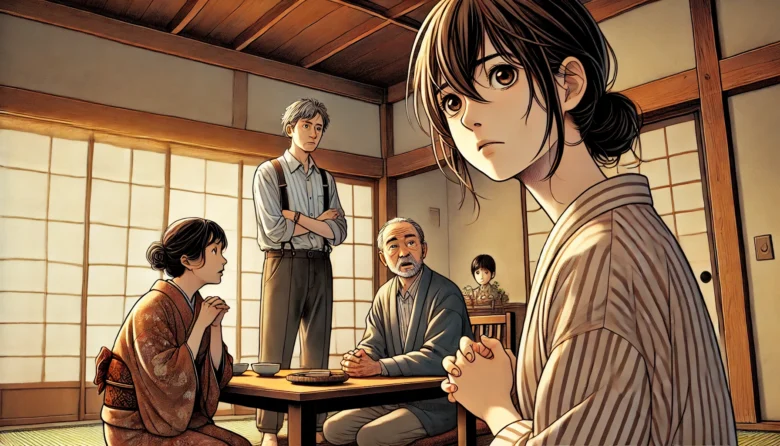

「二世帯住宅にしたらうまくいくと思ってたのに、嫁が出ていってしまった…」

そんな衝撃的な現実に、どう向き合えばいいのでしょうか。

この記事では、実際に起きたトラブルの背景や、家族会議で話し合うべきだったこと、さらには間取りやFP相談といった“事前にできた対策”まで詳しく解説します。

二世帯住宅での同居に悩むすべての人へ、少しでもヒントになりますように。

まずは、ひとつずつ、読み進めてみてくださいね。

二世帯住宅で嫁が出ていった理由とは

二世帯住宅で嫁が出ていった理由とは、一体なんだったのでしょうか。

それでは、それぞれ詳しく解説していきますね。

①価値観や生活習慣の違い

まず大きな原因のひとつが、価値観や生活習慣の違いです。

食事の時間や家事のやり方、育児の考え方など、どれも些細なことのようでいて、実は一緒に暮らしていくとかなりのストレスになります。

お嫁さんは「自分のやり方を否定されている」と感じることも多く、義両親側は「うちのやり方に合わせて当然」と無意識に思ってしまいがちなんです。

この「どちらが正しいか」ではなく「どちらも違って当然」という視点が持てるかどうかが、本当に大切なんですよね。

価値観って目に見えないだけに、すれ違いが起こると根深くなりがちなんです。

②義両親との距離感・干渉

二世帯住宅でよくあるのが、義両親との“ちょうどいい距離感”が保てないこと。

特にキッチンやリビング、洗面所などが共用だと、ちょっとした会話や視線の積み重ねがプレッシャーになることもあります。

「ご飯はまだ?」「あれ洗った?」といった何気ないひと言が、毎日続くと精神的に追い詰められるんですよね。

義両親には悪気がなくても、嫁側にはそれが“干渉”に感じられてしまう。

この部分は本当にナイーブなので、あらかじめしっかり話し合っておく必要がある部分です。

③間取りの設計ミス

間取りの設計って、実はめちゃくちゃ重要です。

玄関が別か共用か、キッチンやバスルームの位置、音が響く壁の材質まで、日々の生活に直接影響します。

例えばキッチンが共用だと、毎日の料理タイムが義母とのバトル時間に変わることも。

また、リビングの位置が重なっていてテレビの音が響いたり、生活リズムが違うことでトラブルになることもあります。

だからこそ、二世帯住宅を建てるときは、生活動線をしっかり分ける「完全分離型」か「一部共有型」かを慎重に選ぶ必要があるんです。

④夫のフォロー不足

これはかなり大きいです。夫が“どっちつかず”の態度だと、嫁側は完全に孤立します。

「俺は中立だから」と言いながら、結局は親の味方をしていたり、問題に向き合わないままだったり。

嫁としては、「私だけが頑張ってる」「誰も味方してくれない」って気持ちになってしまいますよね。

本来は夫こそが、嫁と義両親の間を橋渡しする役割を担うべきなんです。

夫婦の信頼関係が崩れると、それだけで嫁が「もう無理」となってしまうことも少なくありません。

⑤精神的ストレスの蓄積

最後に、精神的な疲れが限界に達してしまったケースです。

毎日のちょっとしたモヤモヤが、じわじわと心をむしばみ、気づいたときには「もう限界だった」と感じてしまう。

義両親との摩擦、夫とのすれ違い、育児の負担など、全部がのしかかってきて、心が壊れてしまう前に逃げるという選択をする人もいます。

これは逃げではなく、“自分を守るための決断”とも言えるんですよ。

だからこそ、そこに至る前に、周囲が気づいて寄り添える環境づくりが必要なんです。

家族会議では何を話し合うべきだったのか

家族会議では何を話し合うべきだったのか、改めて考えてみましょう。

では、ひとつずつ解説していきますね。

①問題の本質を明確にする

まず最初にやるべきことは、「何が問題なのか」をはっきりさせることです。

「なんかモヤモヤする」「最近雰囲気が悪い」など、あいまいな不満のままだと、話し合いがすぐ感情的になってしまいます。

例えば「キッチンの使い方で毎回気まずくなる」とか、「育児の方針を勝手に口出しされるのが辛い」とか、具体的な“事実”を洗い出して共有するのがスタート地点。

問題を整理すると、意外と「それだけのことだったのか」とお互い気づけることも多いですよ。

本質が見えていないままだと、何回話し合っても平行線になりやすいんです。

②全員が対等な立場で話す工夫

家族会議って、どうしても「親>子>嫁」のような力関係が無意識に生まれてしまいがち。

でも、それではお嫁さんの本音なんて引き出せませんよね。

ポイントは、“立場ではなく意見”を尊重すること。

たとえば、円卓を囲む形で全員が同じ目線になる座り方をするだけでも、空気が変わります。

さらに議題を事前に共有しておいたり、話し手を順番に決めるなど、ルールを作るのも有効です。

③第三者(FPやカウンセラー)を交える

どうしても感情的になりがちな場面では、専門家の力を借りるのも手です。

FP(ファイナンシャルプランナー)は、家計や同居にかかるお金の負担について客観的な数字で示してくれます。

また、家族カウンセラーやメンタルケア専門家が入ることで、お互いの思いを安心して話せる場を作ることもできます。

身内同士だけだと、どこかで“遠慮”や“責め合い”が出てしまいがちですが、第三者が入ると冷静に話しやすくなるんですよね。

「うちの話を他人に…」とためらう気持ちもあるかもしれませんが、長い目で見るとそれが関係修復の近道になることもあるんです。

④感情ではなく事実にフォーカスする

「腹が立った」「悲しかった」といった感情も大事ですが、それを伝えるには“きっかけとなった事実”を軸にするのがコツ。

「何度言っても聞いてくれなかった」よりも、「先週○日にこういうことがあったから、こう感じた」と具体的に伝えた方が、相手も受け止めやすいです。

話す側は冷静に“起きたこと”をベースに話す。

聞く側は“気持ち”だけでなく“背景”に目を向ける。

そうすることで、「じゃあ次からはこうしよう」と前向きな会話になりやすいんですよ。

⑤「これからどうするか」を具体的に決める

そして、家族会議のゴールは“未来の方針”を決めること。

「じゃあ今後はこうしよう」「この部分は改善していこう」と、具体的な対策やルールを設けることが大切です。

例えば「キッチンは曜日ごとに使用時間をずらす」とか、「親世帯と子世帯で食事は完全に分ける」など、明確な取り決めがあるだけで衝突の芽は減ります。

そのうえで、「月に一回はまた話し合おう」といった“確認の場”を設けることもおすすめ。

一度きりの話し合いで全てが解決するわけではないので、継続的な見直しが必要です。

二世帯住宅でありがちな失敗パターン5つ

二世帯住宅でありがちな失敗パターン5つを紹介していきます。

具体例を交えながら、詳しく見ていきましょう。

①玄関やキッチンの共用で生まれる摩擦

二世帯住宅で一番多いトラブルが、生活空間の“共用部分”です。

特に玄関とキッチンは、「生活の入り口」であり「生活の中心」でもあるので、ここを共有することで摩擦が生まれやすいんですよね。

「いつも義母が先に使ってて気を使う」「靴が散らかっててイライラする」「冷蔵庫に知らない物が増えてる」など、地味なストレスが積み重なります。

一見、「それくらい我慢すれば…」と思いがちですが、毎日のことだからこそ、じわじわ効いてくるんです。

理想は、玄関・キッチンともに“完全分離型”にすること。間取り設計の時点で分けておくと、かなり気がラクになりますよ。

②生活音やプライバシーの問題

音って、意外とストレスになりますよね。

お嫁さんが洗濯機を回す時間、子どもが走り回る音、義父母のTVの音量、夜遅くの話し声…。

音に関する不満って、言いづらいんですよ。「神経質と思われたくない」と我慢しがちなんです。

でも、これを放っておくと限界が来て「もう無理」となることも。

設計段階で防音対策を取っておいたり、部屋の配置を工夫するだけで、かなり軽減されます。

また、寝室やリビングの場所を“親世帯とズラす”だけでもかなり違いますよ。

③お金の話をあいまいにしてしまう

これ、ほんっとうに多いです。「お金の話は後で…」が最大の落とし穴。

「ローンはどっちが持つのか」「リフォーム費用は誰が出すのか」「光熱費や食費はどう分担するのか」…。

こういった“お金に関するルール”をあいまいにしたまま同居を始めてしまうと、あとあとトラブルになる可能性大です。

しかも、関係がこじれてからお金の話を持ち出すのって、かなり気まずいですよね。

そうならないためにも、同居前にFP(ファイナンシャルプランナー)と一緒にお金の流れを整理するのがおすすめ。

④世代間での価値観のギャップ

これは見えないけど大きな壁です。

例えば、育児スタイルひとつとっても、昔と今では真逆なこともあります。

「抱き癖がつくから抱っこはほどほどに」と言う祖母世代に対して、「たくさん抱っこしてあげたい」というママ世代。

他にも、家事のやり方、衛生観念、男と女の役割意識など、色んなところでギャップが出てくるんですよ。

お互い悪気はないのに、いつの間にか「否定された」と感じてしまう。

このズレを解消するには、まず「違って当然」というスタンスを持つことが大切なんです。

⑤親の家という前提がもたらす上下関係

これ、かなり根深い問題です。

「元々は親の家に建て増しした」とか、「土地は親のもの」といった背景があると、無意識に“親の方が上”という空気ができあがります。

言葉にしなくても、態度や仕草、空気感で伝わってしまうものなんですよね。

その中で暮らすお嫁さんとしては、ずっと“借りてる立場”のような気持ちになってしまう。

この構造を避けるためには、建築費や土地の名義などを共有したり、完全に“新しい家”としてスタートする工夫が必要です。

特に名義のあり方ひとつで、心理的な距離感が全く変わってきますよ。

嫁が出ていく前にできた対策とは

嫁が出ていく前にできた対策とは、どんなことがあったのでしょうか。

このあたりを押さえておけば、状況は変わっていたかもしれません。

①世帯間でのルール作り

まず一番大切なのが、日常のルール作りです。

「お風呂の使用時間」「食事は別か一緒か」「ゴミ出しはどっちが担当か」など、生活に関する決まりごとを最初に決めておくこと。

これをあいまいなまま同居を始めると、「なんでこっちがやらなきゃいけないの?」という不満がどんどん積もってしまいます。

ルールがあることで、“公平性”が担保されるんです。

お互いの負担を可視化できれば、「私ばっかり我慢してる」という気持ちにもなりにくいですよね。

②間取り設計段階からの分離意識

これも非常に重要です。

間取りって、ただの設計図じゃなくて「人間関係の距離」そのものなんですよね。

玄関を別にする、階層を分ける、水回りを分けるなど、“生活動線を完全に分離”する意識があるかどうかで、トラブルの起きやすさが全然違います。

たとえば、キッチンやリビングが一緒だと常に義両親と顔を合わせることになり、精神的な緊張が続いてしまいます。

一方、完全分離型にしておけば、干渉されにくくなり、「自分たちの空間」としての安心感が生まれるんです。

③FP相談で金銭面の負担感を可視化

「誰がどこまで出すのか」「どんな支出があるのか」「将来の介護費用は?」

こういったお金の話は、感情のすれ違いと密接に関係しています。

曖昧なまま進めると、「結局うちが損してる」「親に甘えてるように見える」といったストレスを生む原因に。

そうならないために、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談して、金銭面の役割分担を見える化しておくと良いんです。

表を作って定期的に共有するだけでも、お互い納得しやすくなりますよ。

④夫婦の会話と意見の代弁

嫁が「孤独だった」と感じる根本原因って、実は“夫の無関心”だったりするんですよね。

「大丈夫?」「何か困ってない?」って、たった一言でもいいんです。

夫がしっかり嫁の話を聞いて、それを義両親に“翻訳”して伝える役割をしてくれていたら…

きっと嫁はそこまで追い込まれずに済んだはずです。

夫婦って、一番のチームですからね。

嫁が不満を口にする前に、夫が“察する力”を持つことが、対策の第一歩だったかもしれません。

⑤同居開始前に“やっておくべき”こと

最後に、いちばん重要なのが“事前準備”です。

「とりあえず住んでみてから考える」は、二世帯住宅においてはほぼNGなんですよ。

事前に家族会議を開いて、それぞれの希望や懸念、不安を洗い出しておくこと。

ルールや生活スタイルをある程度すり合わせておけば、いきなりトラブルが起きるリスクはぐっと減ります。

“今だけ良ければ”じゃなく、“10年後も平穏に暮らせるか”を考えて準備する。

その意識こそが、嫁が出ていく未来を変えていたかもしれません。

失敗を繰り返さないために今できること

失敗を繰り返さないために今できることを整理していきましょう。

前を向くためのヒントを、順に見ていきましょう。

①別居やリフォームを視野に入れる

「もう無理だな…」と感じているなら、一度離れてみることも大切な選択です。

別居は逃げではなく、関係を守るための“距離の取り方”なんですよ。

あるいは、家の中を一部リフォームして「分離型」に切り替えるのも手段のひとつです。

たとえば、玄関を増設したり、水回りだけでも分けることで、心理的な圧迫感が減ります。

「今さら変えられない」と思わずに、柔軟な発想で住環境を見直してみると、気持ちも少しずつ前向きになれますよ。

②再度の家族会議でルールを再設計

関係が崩れてしまった後こそ、“再構築のための話し合い”が必要です。

感情が落ち着いたタイミングで、「もう一度しっかり話そう」と声をかけてみましょう。

その際には、過去の出来事にこだわりすぎず、「これからどうしたいか」に焦点を当てるのがポイントです。

お互いの価値観を擦り合わせながら、生活ルールや役割分担を改めて見直すこと。

この再設計が、第二のスタートラインになるかもしれません。

③夫婦間の信頼関係を再構築する

嫁が出て行った背景には、夫婦間のズレがあった場合も少なくありません。

ここを修復しないままだと、どんな対策をしても本質的な安心感は戻りません。

お互いの気持ちをじっくり聞き合う時間をつくって、「どうすれば信頼を取り戻せるか」を一緒に考えることが大切です。

「何をしてほしいか」「何が辛かったか」を素直に言葉にできる関係を目指しましょう。

その姿勢だけでも、関係は確実に変わっていきますよ。

④心のケアも大切に

精神的に追い詰められた状態では、何をしても前向きな選択はできません。

まずは、自分自身の心を休ませること。

必要であれば、心理カウンセラーに相談したり、夫婦カウンセリングを受けるのもおすすめです。

感情を抱え込んで苦しんでいる人は、本当に多いんですよね。

一人で頑張りすぎず、「話すだけでもラクになる」そんな場をつくってあげてくださいね。

⑤専門家とともに未来を再定義する

家族の問題って、正解がないからこそ難しい。

だからこそ、専門家の力を借りて「自分たちの最適解」を探していくプロセスが大事なんです。

建築士やFP、心理カウンセラー、家族信託アドバイザーなど、それぞれの分野のプロがいます。

たとえば「住み替え」を考える際には、今の家をどうするか、資金計画はどうするかなど、プロと一緒に考えると迷いがなくなります。

一歩踏み出す勇気が未来を変えてくれますよ。

まとめ|二世帯住宅 嫁が出ていった 家族会議

| よく読まれている内容まとめ |

|---|

| 価値観や生活習慣の違い |

| 義両親との距離感・干渉 |

| 間取りの設計ミス |

| 夫のフォロー不足 |

| 精神的ストレスの蓄積 |

「二世帯住宅 嫁が出ていった 家族会議」というテーマは、単なる夫婦の問題ではなく、家族全体の構造や価値観、生活スタイルが複雑に絡み合った問題です。

特に間取りの設計や、FP(ファイナンシャルプランナー)を交えた金銭面の整理など、見落としがちな準備をしっかりしておくことで、未来の後悔をぐっと減らすことができます。

今まさに悩んでいる方も、これから二世帯住宅を検討している方も、一度立ち止まって、もう一度「家族のかたち」を見つめ直してみてください。

暮らしは、間取りだけで決まるものではありません。

話し合い、気持ちのすり合わせ、未来を見据えた選択が、穏やかな日常を作る鍵になります。

\同居前に読んでおきたい!/

二世帯住宅を本当に成功させたい方は、より網羅的に解説した↓こちらのサイトもぜひご覧ください。

コメント